新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!

【初回相談無料】

営業時間 | 9:00~17:00 |

|---|

定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

|---|

新着情報

新着情報

こちらでは、過去の新着情報をまとめております。

新着情報

2025年11月12日 【給与計算を社労士に委託するメリット】

実は、給与計算を社労士に外注するメリットはあまり知られていません。

1つ目のメリットは、給与計算の実務は複雑なことが挙げられます。計算するにあたり、労働基準法、所得税法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法などの法律が関係しています。社労士は、これらの法律に精通しており、最新の法改正に対応した正確な給与計算が可能です。

結果として「未払い残業」「源泉徴収の誤り」「社会保険料の計算ミス」などのリスクを防げます。

2つ目のメリットは、業務負担の軽減が挙げられます。給与計算は、月次で発生する定型業務ですが、意外と時間がかかります。勤怠集計、各種控除の計算、社会保保険料・税金の更新対応などが必要です。

これらを社労士に任せることで、社長や事務担当者が本来の業務(経営判断・採用・人材育成など)に集中できます。

3つ目のメリットは、 機密情報の管理強化が挙げられます。給与データには「個人情報」「賃金情報」などの機密が含まれます。

社労士は国家資格者として守秘義務が課されています。 社内での情報漏えいリスクを軽減し、安心して外部委託できます。

なお、デメリットとしては、「外部委託=コスト増」が挙げられます。

しかし、給与担当者の人件費・教育コスト削減やシステム導入・更新コストの削減にもつながることもあるので、総合的に判断したいものです。

新着情報

2025年10月10日 【健康経営の重要性について】

近年、健康経営の重要性が高まっています。従業員の健康を経営的な観点から捉え、戦略的に取り組むことを指します。つまり、「従業員の健康を守ることが、企業の成長や生産性向上につながる」という考え方です。取組みにより、3つのメリットがあります。

1. 生産性とパフォーマンスの向上

健康な従業員は集中力やモチベーションが高く、欠勤や遅刻も減少します。結果として、業務効率やチーム全体のパフォーマンスが向上します。

2.従業員エンゲージメント・定着率の向上

健康への配慮は「従業員を大切にしている企業」という印象を与えます。これにより従業員のロイヤルティ(愛社精神)や定着率が高まり、離職防止にもつながります。

3. 企業イメージ・社会的評価の向上

健康経営優良法人などの認定制度もあり、社会的信用・ブランド力の向上にも寄与します。

特に採用活動で「健康経営に力を入れている企業」は求職者から高く評価される傾向があります。

健康経営は「コスト」ではなく「投資」と考え、従業員の健康を守ることが、企業の持続的な成長を支える基盤とも言えますので、大事に考えていきたいものです。

新着情報

※新潟労働局資料

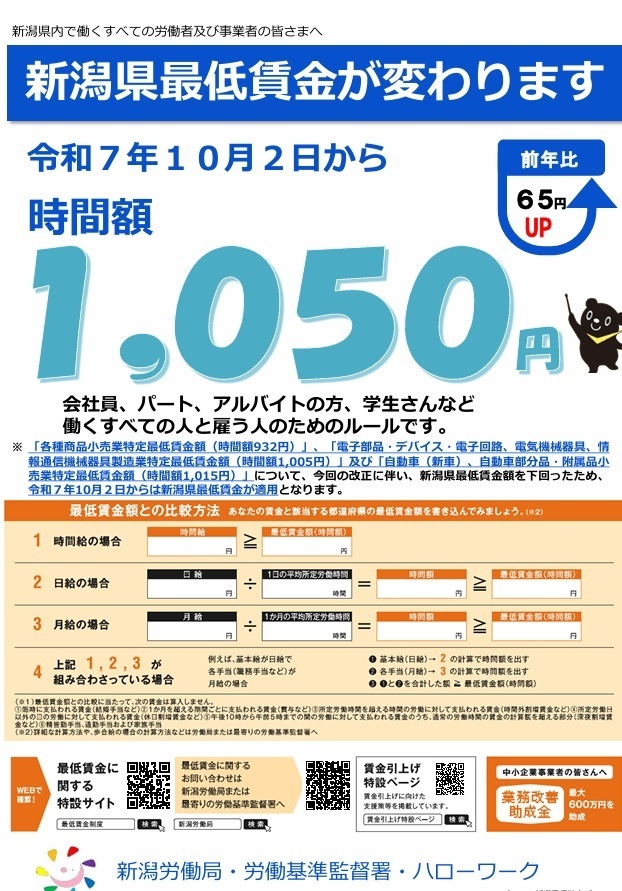

2025年9月4日 【最低賃金が変わります】

今年の最低賃金は、先月に報道された通り、1,050円で決定しました。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

社員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての従業員に適用されます。

この機会に必ず10月2日からの最低賃金を必ずチェックし、最低賃金割れの場合は昇給させる必要があります。なお、日給、月給の場合も1時間当たりの時給を算出し、1,050円以上になっているかをチェックしておく必要があります。

新着情報

20代の挑戦を応援します!

新天地での活躍に期待!

2025年7月3日 【20代にしかできない挑戦】

先日、6月末で退職する社員の送別会を執り行いました。

まだ20代ではありますが、入社当初から、給与計算、助成金申請、就業規則作成、顧客担当者など当社での業務を一通り、担当してもらいました。そして、優しい人柄とまじめな仕事ぶりで、同僚やお客様からも信頼を得ていました。

また、昨年は、社労士試験に合格し、有資格者としてそして若手のエースとして将来の活躍が期待される存在でした。

今回、当社で経験した実務経験を活かし、「さらに広い視点で仕事ができる環境で20代のうちに挑戦してみたい」とのことで、大変寂しいですがその活躍を期待し、送り出す形になりました。

新天地は、IT関連企業の人事労務グループでの労務担当の仕事です。

当社での勤務経験をそのまま活かせる仕事ですので、まさに当社で勤務した冥利に尽きる仕事であり、前進あるのみです。

まだ、20代です。20代のうちにしかできない挑戦を大きな心で応援したいと思います。新天地の活躍を期待しています。がんばれ!

新着情報

6月でも結構な暑さでした

全員で出席できたので良かったです

2025年6月16日 【半年詣に行って来ました!】

6月は1年の前半で半年の締めくくりの月になります。

先日、半年分のけがれを落とし、半年の健康と厄除けを行う祈願するために(これを「夏越の祓」というそうです)事務所スタッフ全員で、白山神社へ行ってきました。

例年、6月の最終日に出かけていたのですが、猛暑で熱中症になりそうな気配もあったので、2週間ほど前倒しで実施となりました。(それでも結構、暑かったです。)

今年の後半も幸多き年になりますよう、祈願してきました。その後は、美味しい湯葉と豆腐を味わえる「梅の花」で懇親会を行いました。

なお、6月1日より熱中症対策が義務化され、発生した際のフローなどを事前に社内で共有しておくことが求められております。

万一の際に慌てて対応が遅くなってしまうことのないような体制整備が求められますので、注意が必要です。

新着情報

最初で最後!?の15名出席で実施しました!

真面目な人柄で頼りになる存在でした!

2025年5月1日 【送別会を行いました!】

4月末で勤務いただいた社員が退職することになり、感謝の気持ちを込め、当事務所近くの巻・ごん蔵さんにて送別会を行いました。

在職中は、主に給与計算業務・手続き業務、役所への書類提出業務に従事していただき、真面目で優しい人柄、正確な仕事ぶりで同じチームの同僚社員からも信頼される存在でした。

上司である代表の私から見ても、今後ますます期待できる存在に成長していく・・・等と考えていた矢先の出来事であり、とても寂しいのですが、当事務所で経験したことも、大きな糧となったはずです。新天地でも一生懸命に頑張ってほしいという願いも込めて気持ちで送りだす形になりました。

当事務所としては在職中の努力と功労に敬意を表し、改めて感謝の気持ちで一杯です。

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。ありがとう!

※なお、以前に当事務所を退職され、新天地で活躍されておられる卒業生の方にも、同じチームで仕事をされていた縁もあり、お声がけさせていただき、参加していただきました。ありがとうございました。

新着情報

事務所メンバー14名出席で実施しました!

桜も7分咲きになりました!

2025年4月10日 【歓迎会を行いました!】

先日、当事務所に入社した社員3名の歓迎会を14名が出席し、開催しました。

今回は、12月からパート勤務→3月からフルタイム勤務の社員1名と、4月入社のフルタイム勤務の社員2名の歓迎会でした。

これまで、当事務所ではどちらかといえば、「フルタイムで働くことが当たり前」だと考えておりました。

しかし、子育てなどの世代も増加しており、これらのライフイベントを契機に、この春からフルタイム勤務2名がパートタイム勤務に変更になりました。

「子育ては特定の時期にしか子供と寄り添えないもの。それであれば、仕事を少しの間、セーブする。」・・・こんな考え方も有りかと思います。

今後は、子育てだけでなく、介護と仕事を両立していく年代に差し掛かる社員も出てくるかと思います。その世代においても、仕事と家庭を両立するべく、「フルタイム勤務⇔パートタイム勤務」を柔軟に選択できるような、働きやすい事務所運営を心がけていきたいと思います。

新着情報

今後も有益な情報提供を行ってまいります!

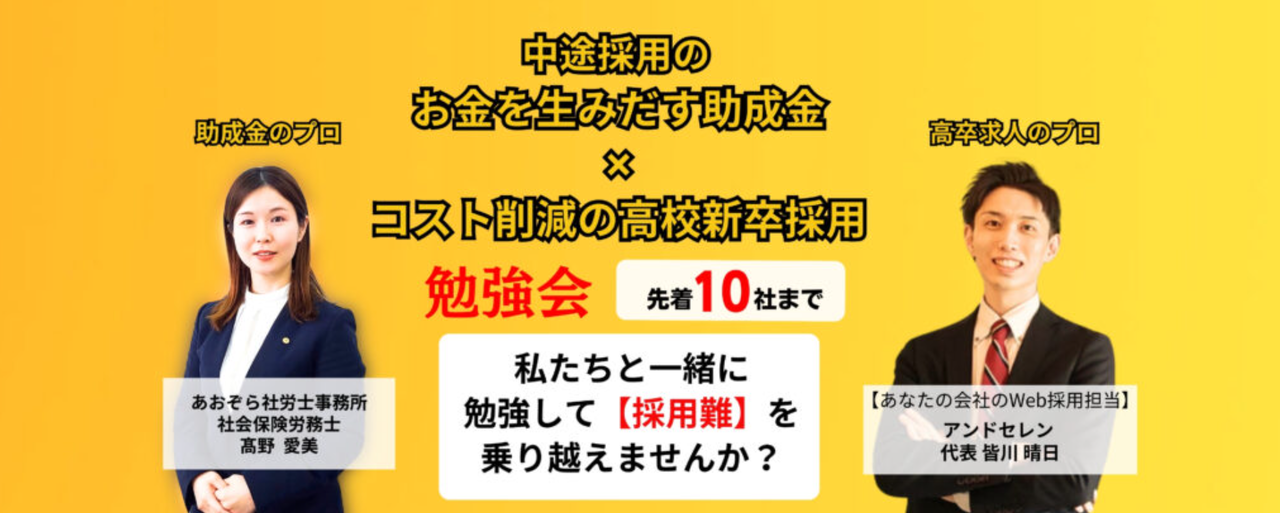

2025年2月20日 【採用支援&助成金の勉強会を開催しました!】

この度、当事務所と採用支援を専門に行っている「アンドセレン様(燕市)」と共同で勉強会を開催しました。

当事務所からは「採用に活用できる助成金について」、アンドセレン様から「新卒求人について」お話をいただきました。

とりわけ今回は、意外なブルーオーシャン市場とも言われている「高卒求人」にフォーカスをあてたお話をしていただきました。(高卒者は内定辞退率が低く、実はねらい目だそうです)

とりわけ、会社の存在を担当の先生に知ってもらうかが重要で、その先にいかにして生徒さんに応募してもらうにためには・・・等の成功につなげる秘訣の一部をご紹介いただきました。

今後も、皆様のお役に立てるような情報提供を勉強会やセミナーを通じて行っていきたいと思います。機会がございましたら、よろしくお願い致します。

今回、ご参加いただきました皆様と、アンドセレン様には感謝申し上げます。ありがとうございました。

新着情報

今年も1年、全力で頑張ります!

2025年2月3日 【初詣に行ってきました!】

先日、当事務所の初詣で白山神社に行ってきました。

例年、新年早々から、慌ただしい毎日でしたので、初詣としては遅めの1月下旬となった吉日に、ようやく出かけることが実現しました。

今年一年が、幸多き年になりますよう、祈願してきました。まずは健康に過ごせる1年でありますように。

新着情報

2025年1月14日 【助成金✕採用支援のセミナー開催について】

この度、当社では「助成金と採用支援」の勉強会を下記の要領で開催いたします。新潟県内を中心に中小企業の採用支援を専門に行っているアンドセレン様(燕市 代表 皆川 晴日 )をお迎えし、中小企業でも実践できる「高卒求人」で成功するための無料勉強会を開催します。

採用難と言われて久しい昨今ですが、独自のノウハウを多数お持ちの皆川様より、成功事例と失敗しない盛り込んでいただく予定です。社長・採用担当者様には、有益な時間になるかと思いますので、この機会にぜひご参加ください。

※当社からは、従業員の採用と定着に活用できる「助成金」について社労士髙野愛美が出席させていただきます。

・日時 2025年2月19日(水)14:00~15:30 (最大16:00) ※13:40~入場開始

・場所 生涯学習センター(クロスパル新潟 新潟市中央区礎町通3ノ町2086)304講座室

・参加費 無料

新着情報

2024年12月16日 【職場におけるハラスメント対策について】

現在、「カスハラ」が世の中で問題になっています。いわゆるカスタマーハラスメントの略です。カスタマー(お客様や取引先)から受ける嫌がらせや、過度なクレームのことを指します。

【カスタマーハラスメントの一例】

・「名前は覚えたからな!お前の店の接客、動画にとってSNSで拡散するぞ!」など、脅迫まがいの言動をすること。

・「お前じゃ話にならない。責任者を呼べ!来るまで帰らない!」などと言い、その場に居座ること。

・「こっちは客だぞ!」と相手の胸ぐらをつかんだり、暴言や大声を出すこと。

経験の浅い従業員が攻撃の対象となる可能性もあり、ただでさえ、人材不足の問題も抱えており、会社全体で対応策を考えることが急がれます。

国も取り組み事例や対策動画などを公開しており、研修用として活用できる内容となっております。

厚生労働省あかるい職場応援団→https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

新着情報

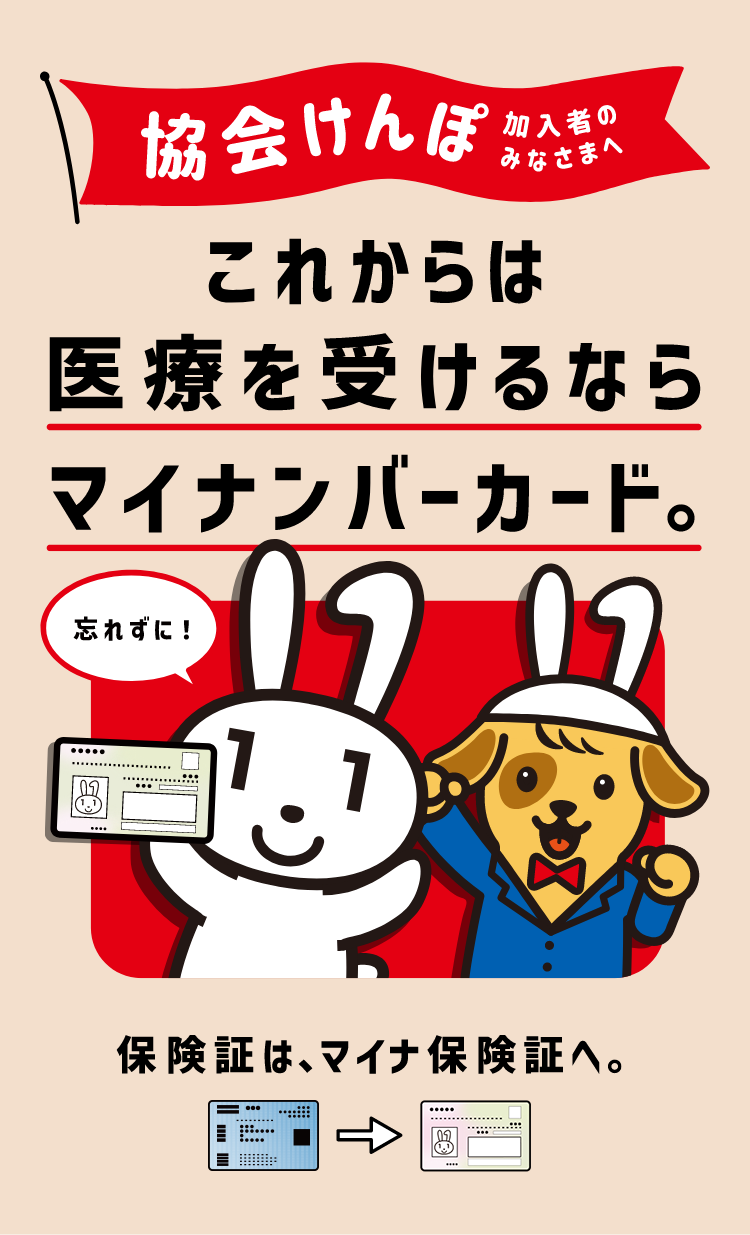

2024年11月8日 【マイナンバーカードと健康保険証の一体化について】

健康保険法の改正により、2024年の12月から、いよいよマイナンバーカードを健康保険証として使用することになりました。

今までの健康保険証は2024年12月2日に廃止されますが、経過措置として、退職などで資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用できます。

また、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」の交付されます。

現在のところ、マイナンバーカードの取得は義務ではありませんが、現行の健康保険証は廃止となるため、今後はマイナ保険証の利用が普及していくものと想定されています。

マイナ保険証を利用するためには、まずはマイナンバーカードの交付申請と、マイナンバーカードの健康保険証としての利用の申し込みが必要です。この手続きは、従業員本人が行う必要があります。

会社の担当者としては、マイナ保険証の普及により、保険証の郵送や退職時の保険証の回収、高額医療費の申請が不要になるなどのメリットがあります。しかし、一方では、従業員の保険証が統一されず業務が煩雑になる可能性も指摘されています。

今後は、スムーズな移行するべく、マイナ保険証の利用について、早めに従業員へアナウンスしておきましょう。

新着情報

合格された若林さん!(まだ24歳!)

2024年10月2日 【社労士試験の合格発表がありました!】

令和6年10月2日(水)に第56回社会保険労務士試験の合格発表がありました。

まず先に今年の社労士試験の概要です。※( )は昨年の数値

申込者数:53,707人(53,292人)

受験者数:43,174人(42,741人)

合格者数:2,974人(2,720人)

合格率 :6.9% (6.4% )

昨年よりも少し合格率は上がったとはいえ、やはり数字を見てもわかるように例年通りに一筋縄ではいかない試験だなと改めて感じました。

当事務所でも毎年受験する人は何名かおり、昨年は残念ながら合格者は0名でしたが、今年は見事合格者が当事務所から出ました。

急遽サプライズで、「お祝い会」を行いました。後日、正式な祝賀会を行う予定です!

新着情報

2024年9月6日 【最低賃金が変わります】

今年の最低賃金は、先月に報道された通り、985円で決定しました。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

社員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての従業員に適用されます。

会社は、この機会に必ず10月1日からの最低賃金を必ずチェックし、最低賃金割れの場合は昇給させる必要がありますので、今のうちに準備しておきたいものです。

日給、月給の場合も1時間当たりの時給を算出し、985円以上になっているかをチェックしておく必要があります。

新着情報

賃金アップで活用できる助成金もあります

2024年8月8日 【最低賃金が50円以上のアップ!?】

今秋の10月1日から改正される最低賃金のアップ額が過去最高になりそうです。

新潟労働局の審議会は、県の最低賃金について54円引き上げ、985円とするよう答申しました。例年、この答申より低くなることは、ほぼありませんので、このまま決定と考えてよいかもしれません。

今年に入っても物価上昇が続いており、賃金アップは必要不可欠な状況です。

しかし、会社側の経営努力=経費削減は、すでに限界に近づいており、売上アップ=値上げ(価格改定)を検討する時期かもしれません。

人材確保の観点からも、これらの値上げが出来ない会社は、→賃金アップできない→退職者が発生する→新規採用できない→売上が下がる・・・という悪循環に陥ってしまいます。

厳しい経営環境ではありますが、今のうちから対策を考えていきたいものです。(賃金アップと設備投資で活用できる助成金もあります。)

新着情報

社会保険料の取り決めは重要です

2024年7月8日 【休職制度について】

本来、会社で働く従業員は、病気やケガで働けなくなった場合、会社との約束=雇用契約を守れなくなるので、退職することになります。

ただし、会社によっては「いきなり退職させてしまうのは、かわいそうだ」、「多少の期間なら、しっかり療養して復帰してもらってもいい」と考える会社もあるかと思います。

このようなケースの場合、就業規則に「休職制度」を整備して、病気やケガになってもいきなり「退職」してもらうのではなく、しっかり療養できるような環境を整備することをおすすめします。従業員側も「うちの会社は休職制度があるから、病気になってもいきなり退職せずに○ヶ月は療養に専念できる」という安心感も得られます。

休職期間については、労働基準法の枠を超えた福利厚生になりますので、ルールは会社で決めることになります。通常は、各会社の経営体力により1ヶ月~6ヶ月などと決めておきます。例として、入社して1年未満は1ヶ月、1年以上は6ヶ月等と幅を持たせるケースあり得るかと思います。

なお、休職中は給与の支払がありませんので、従業員(健康保険加入者に限る)は休業補償として傷病手当金(給与額の3分の2)の申請が可能です。社会保険料の負担についても給与から控除できませんので、事前にいつまで会社に支払うなどの約束をしておくとトラブルを防止できます。

新着情報

1人当たり4万円の定額減税です。

2024年6月18日 【定額減税について】

6月の給与(もしくは賞与)で定額減税が実施されます。

この定額減税は、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が納税額から減税されるものです。

住民税については、6月の控除額が0円となり、1万円を控除された状態で年税額が計算されています。

なお、納税額が4万円に満たない方など、減税額が納税額を上回って引ききれないと見込まれる場合は、差額分を1万円単位で切り上げて給付金(調整給付)として支給されるようです。

<例>

扶養親族1人の場合、本人分4万円と扶養親族分4万円で合計8万円になります。

新着情報

年に1度の総会です。

2024年5月23日 【職務団体の総会でした】

先日は、当事務所が所属する職務団体である行政書士会の定時総会でした。(当事務所は行政書士の業務もしております。当事務所から行政書士2名で出席しました。)

定時総会とは、前年度の会の収支報告や実施報告、来年度の予算や実施計画を承認する会です。

今回は、1月の能登半島地震の影響で新潟市西区においても被災者が相次ぎ、行政書士による無料相談や各種申請支援など支援が出来た旨の報告がありました。

総会後の懇親会では、他の行政書士とのお互いの業務における困りごとや成功事例などを交換し、久しぶりにお会いした方との近況報告やさまざまな情報交換をさせて頂きました。

新着情報

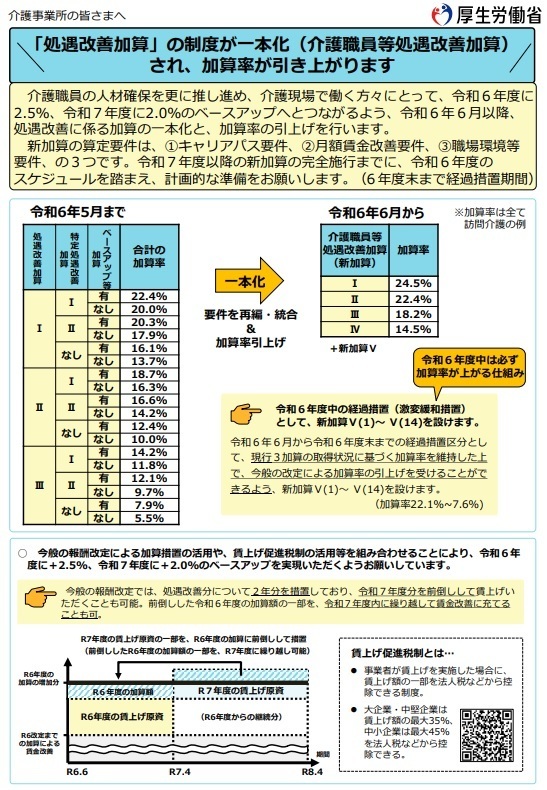

2024年4月17日 【介護職員の処遇改善加算が変わります!】

厚生労働省の発表では、介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げを行うことになりました。

これまでの処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算などを一本化し、分かりやすくシンプルに5段階となります。

新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場環境等要件の3つです。

令和6年度は移行期間ではありますが、令和7年度以降の新加算の完全施行までに、計画的な準備が必要になります。

※いわゆる「障害福祉サービス」の分野も同様の改正があります。

新着情報

2024年4月8日 【新年度スタートしました!】

新潟市では、桜の開花に程遠いですが、新年度がスタートした4月5日に当事務所のお客様でもある「たらふくうなり」様にて春の懇親会を開催しました。

例年になく、業務が多忙を極めている新年度ですが、スタッフ一同、リラックスした雰囲気の中で、ゆっくり話をすることができ、とても楽しく有意義な時間を過ごせました。

今後も気持ちを新たにし、さらなる飛躍に向けて頑張って参ります。

※たらふくうなり様は、古町界隈では貝料理で有名なお店です。とりわけ「牡蠣」が特色で、普段目にしないような大きさの「生牡蠣」と「カキフライ」を美味しく頂くことができ、とても大満足な時間を過ごせました。

新着情報

えるぼし認定マークです

2024年3月6日 【えるぼし認定を受けました】

当事務所は、先日、厚生労働省 新潟労働局長より「えるぼし認定」を受けました。

「えるぼし認定」とは、2016年施行「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍を推進している企業を認定する制度で、厚生労働省が実施しています。

達成度合いによりランクが設定されていますが、当事務所は初めての申請ながら、「採用、継続就業、労働時間、管理職比率、多様なキャリアケース」のすべての要件を満たす「認定段階3」を取得いたしました。

今後は、当たり前なことではありますが、男性or女性など関係なく、明るく安心して働ける職場を目指し、企業として成長を継続できるよう頑張って参ります。

新着情報

2023年2月1日 【初詣に行ってきました!】

先日、当事務所のスタッフ全員で、白山神社へ初詣に行ってきました。

例年、新年早々から、慌ただしい毎日でしたので、初詣最終日の1月31日になり、ようやく出かけることが実現しました。

今年一年が、幸多き年になりますよう、祈願してきました。その後は、美味しい湯葉と豆腐を味わえる「梅の花」で懇親会を行いました。特に蟹と冬野菜の豆腐サラダ、湯葉と鰤のしゃぶしゃぶが格別に美味しかったです。

まずは健康に過ごせる1年でありますように。

新着情報

行政書士の新年賀詞交歓会でした

2024年1月11日 【行政書士会の賀詞交歓会に出席しました】

先日、社労士とは別に所属している「行政書士会」の新年賀詞交歓会が開催され、当事務所も行政書士2名(内田、若林)が出席してきました。

今回は、1月1日の能登半島地震の影響もあり、県行政書士会長をはじめ、地元国会議員や新潟市長などのあいさつではこの地震のことに言及され、「災害対策には日頃からの準備と地域社会の緊密な連携が必要だとし、普段から連携・協力していきたい」などと述べられておりました。

本年も、皆様から信頼される専門家=行政書士、社労士として、お客様の会社をサポートしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

新着情報

支給額がアップしました

2023年12月11日 【キャリアアップ助成金が拡充されました】

キャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充されました。

11/29以降に正社員転換した場合は、1人あたり57万円から80万円になります。

ただ、今までは正社員転換後6カ月経過後に57万円支給されていたところ、6カ月経過後に40万円、さらに6カ月経過後に40万円支給され、合計80万円に変更されている点です。

例えば、正社員転換後、7ヶ月後に従業員さんが退職した場合、従来は57万円支給でしたが、今後は40万円になります。

また、初めてキャリアアップ助成金を申請する場合は、正社員転換規定を新たに規定してから、正社員転換した場合、20万円の加算が新設されますので、併せて100万円になります。

新着情報

2023年11月9日 【勤怠管理システムの導入について】

現在、世の中はクラウド系のシステムがあふれています。

労務管理の分野でも「タイムカード」や「出勤簿」に代わり、急速にそのシェアを伸ばしているのがクラウド系の勤怠管理システムです。

これらのシステムを導入することで給与計算の担当者の負担軽減や、画面上で毎日の従業員の労働時間が一目で確認できるので、特定の従業員だけが「働き過ぎ」になっていないかなどのチェックが容易になりました。

当事務所も「ジョブカン」というシステムを数年前から導入し運用しております。非常に便利です。SuicaなどのICカードを出退勤時にスキャンするだけで打刻が完了するので、昔のエクセルの出勤簿には戻れません。

※当事務所は、「ジョブカンの認定アドバイザー」です。お客様を対象に導入支援も始めました。お気軽にお問合せください。

新着情報

2023年10月1日 【送別会を行いました】

9月末で、当事務所の法人化前より勤務いただいた社員が退職することになり、感謝の気持ちを込め、岩室温泉の秀石菴さんにて送別会を行いました。

在職中は、「仕事と子育て」を両立し、果敢に国家資格にも挑戦され、合格を勝ち取りました。この度、合格したこの資格を活かせる仕事にチャレンジしてみたいとの申し出があり、退職はとても寂しいのですが、当事務所で経験したことも、十分に活かせる仕事でもあり、ぜひとも頑張ってほしいという気持ちで送りだす形になりました。

当事務所としては在職中の努力と功労に敬意を表し、改めて感謝の気持ちで一杯です。

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

ちなみに会場の秀石菴さんはミシュランガイド新潟版に掲載されたお店ということで、先付けやお造り、松茸のお吸い物などとても満足な料理でした。

新着情報

2023年7月14日 【処遇改善加算実績報告について】

今月は、労働保険の年度更新に加え、社会保険の算定基礎届の提出もあります。(7月10日が期限なので、まだ未対応の場合はお急ぎ下さい。)

これらに加えて、介護・福祉事業所においては、処遇改善加算の報告も7月31日期限で対応しなくてはいけません。

この処遇改善加算は、近年、法改正が多く対応が煩雑になっています。処遇加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算など多くの集計が必要になっています。

介護保険事業所、障害福祉事業所は、自社の会社の決算期とは関係なく、毎年4月から3月を1年度として処遇加算等の実績報告を行う必要があります。

実績報告の期限は、毎年度7月31日が期限となります。(提出先によっては提出期限に多少の差がある場合があります。)

この時期になると、処遇改善加算の集計と実際に支払った賃金の集計のチェック作業にかなりの時間を割くことになりますが、非常に重要な報告のため、計画的に準備しておきたいものです。

新着情報

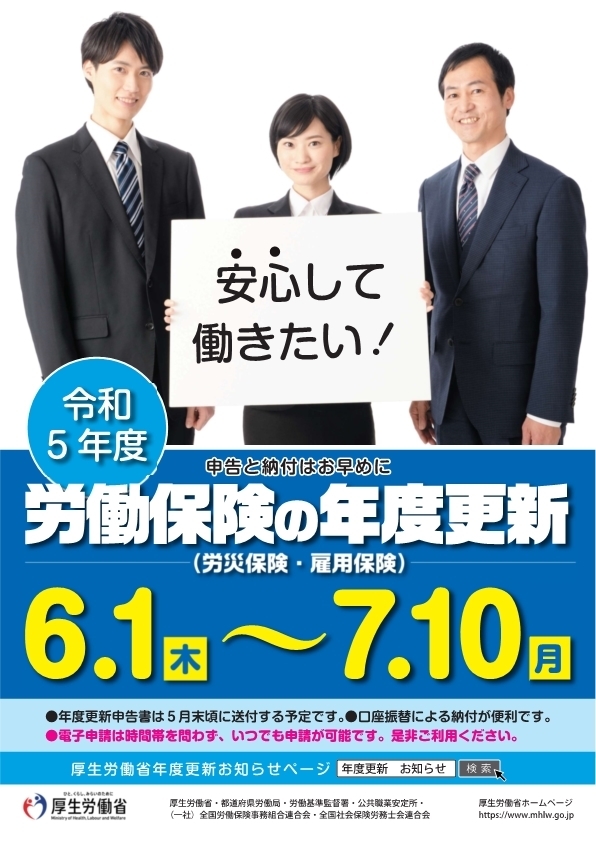

2023年6月15日 【労働保険の年度更新について】

令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日から始まっています。(期限は7月10日です)

この年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料の申告・納付を行います。

今回は、令和4年度の雇用保険料率が年度途中(10月)で変更になりましたので、確定保険料の算定方法が例年と異なります。保険料算定基礎額と確定保険料を労災保険分と雇用保険分ごとに、4/1から9/30までの前期と、10/1から3/31までの後期に分けて集計して計算します。

それに伴い、今年の年度更新申告書には下段に「期間別確定保険料算定内訳」が新規に設けられており、前期・後期のそれぞれの算定賃金総額、確定保険料を記載する様式に変更されていますので、注意が必要です。

厚生労働省のページ→https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001083835.pdf

新着情報

通常6名ですが最大で9名まで可能です

2023年6月7日 【念願のモニター付き個室型の応接室ができました】

当事務所では、リモート会議や社内会議に活用できる個室型の応接室を設置しました。可動式の55型大型モニターと長時間の会議にも疲れないレザー仕様のミーティングチェアを整備しました。

今までは、事務所内のスペースをパーティションで区切っただけの簡易的な応接スペースでしたが、プライバシーに配慮した完全な個室が実現しました。

来社されるお客様にも大型モニターを通じての資料説明などが可能となり、ペーパーレスにも貢献できると考えています。

部屋の雰囲気や椅子の座り心地も向上し、応接室にふさわしいスペースになりました。私たちもこれまで以上に仕事を頑張りたいと思います!

新着情報

行政書士会の定時総会

2023年5月30日 【連日、総会へ出席です】

昨日は、当事務所が所属する職務団体の定時総会でした。(金曜日は社労士会、昨日は行政書士会でした。当事務所の社労士、行政書士と共にそれぞれに出席しました。)

定時総会とは、前年度の会の収支報告や実施報告、来年度の予算や実施計画を承認する会です。

総会に出席するのはかなりご無沙汰で、おそらく7~8年ぶりかと記憶しています。

それぞれの総会後の懇親会では、久しぶりにお会いした先生方との近況報告やさまざまな情報交換をさせて頂き、大変に有意義な時間でした。

ちなみに昨日の懇親会では、隣の方が行政書士でありながら、35歳の市議会議員の先生でした。

お話を伺うと「去年、新潟県にUターンし、半年余りの準備で当選した」という事が、さらに驚きで、いい意味で刺激と感銘を受けました。

また、来年もタイミングが合えば出席させていただきます。

新着情報

子育てをバックアップする助成金です

2023年5月15日 【不妊治療に関する助成金について】

現在、子供を出産される方の年齢も人それぞれとなってきており、40代も決して珍しくありません。

その影響だけではありませんが、不妊治療をする方も増えています。

そして、不妊治療をするために会社を辞める女性従業員も少なくないはずです。

こうした状況を少しでも支援する会社に活用できる助成金があります。

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)です。

この助成金ですが、あまり活用されていないようです。

まず、不妊治療休暇を制定し、実際に制度を活用することで、受給できる助成金です。不妊治療を受けている従業員が5日以上、不妊治療で休暇を取得すると、会社が30万円の助成金を受給できます。

社長が、不妊治療について理解がないとなかなか導入は難しいです。こういった制度を導入することで、会社として社会に貢献する会社としてイメージアップが図れることは言うまでもありません。

新着情報

応接スペースと消耗品を別のビルに引っ越しです

2023年4月26日 【当事務所の顧問の先生について】

当事務所では、日常の業務を多方面にわたりサポートしていただくために、専門家の先生に「顧問」として関与していただいております。

まず、弁護士の大花真人先生(西堀通り法律事務所)です。

大花先生は、報道記者を経て、検事任官、弁護士になられた珍しいご経歴の先生です。現在は、労働事件、債務整理事件、家事事件など幅広く取扱いをされています。当方も、いつも労務問題だけでなく、他の分野においても法的側面を確認したい時に、的確なアドバイスを頂戴し、助かっています。そして、気軽に相談できる物腰が柔らかい先生です。

次に、税理士の児玉秀明先生(税理士法人サンライズ)です。

児玉先生は、いわゆる「国税OB」の先生です。国税局、証券取引等監視委員会で勤務され、税理士として活動されています。国税OBというとベテランの先生とイメージしがちですが、まだまだ50代前半の若さでフットワークが軽い先生です。少々、面倒な質問に対しても、すぐに対応して下さるのでとても助かっています。

最後に、行政書士の坂上力先生(行政書士さかがみ事務所)です。

坂上先生は、相続・遺言、廃棄物の許認可専門の行政書士として活動されています。当方が、前職の行政書士事務所で勤務していた時も「先輩」としてご指導をいただきました。坂上先生は「とにかく仕事が早い!」のイメージで、多くのお客様から信頼されている先生です。

※当事務所は、2年半前に現在の場所に移転し、当初は広々と快適でした。しかし、業務拡大でスタッフが倍増。さすがに手狭な状況になりました。

そこで大家さんに頼みこんだところ、なんとフロアを増築してもらえることになりました。(大家さんには感謝です。ありがとうございます!)

これにより、広さが2倍以上になり、広々とした仕事スペースとプライバシーに配慮した会議室設置が実現し、スタッフにとって快適な職場環境が実現することになりました。完成が楽しみです。

新着情報

当社の敷地内の桜も満開になりました

2023年4月3日 【入退社における誓約書の重要性について】

新年度になりました。会社にとっては、新入社員や退職社員の手続きで慌ただしい時期です。

雇用契約書はもちろん重要ですが、忘れがちなのが「誓約書」・「秘密保持契約書」の作成です。

当たり前ですが、会社の中で働いていれば、あらゆる営業上の秘密情報やノウハウなどに触れる機会があります。

通常は、社員や元社員が、会社情報や営業情報を外部に漏らしてしまうことは、普通はまずないと思われますが、絶対にないとはいえません。(万一、漏洩が発覚した場合、秘密保持義務違反で責任を取ってもらうこともあり得ます。)

友人や家族に「うちの会社の○○は△△なんだよね」みたいな話をうっかりされてしまった際に、その話の中に「会社情報や営業情報などが実は含まれた・・・」というケースが絶対にないとはいえないからです。(ネットやSNSへの書き込みも同様)

当たり前ですが、このようなことが起きないように、日頃から社員教育を行っていく必要性があるのは言うまでもありません。

新着情報

2023年3月14日 【雇用調整助成金について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が雇用維持を図るために労働者を休業させた場合、支払った休業手当について、雇用調整助成金が申請できました。

もうひとつ、パートアルバイト向けの「緊急雇用安定助成金」という制度がありますが、2023年3月31日までの休業分をもって受付終了となります。

雇用調整助成金のコロナ特例を利用していた事業所が、2023年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経っている必要があります。

約3年続いた「コロナ助成金」も、事実上、4月以降の活用は難しいということになります。

新着情報

2023年1月26日 【処遇改善加算の申請サポートについて】

当事務所は、2023年から「福祉・介護・保育分野」の処遇改善加算の申請サポートを本格的に開始しました。

処遇改善加算の計画書、実績報告書は期限が設けられており、配分方法や配分時期、キャリアパスの設計などが非常に重要になっております。

高齢者向けの介護施設、放課後デイサービスなどの障害福祉施設、こども園、保育園における処遇改善加算でお困りのことがございましたら、素早く対応させていただきます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

新着情報

2022年12月28日 【営業時間の変更について】

当事務所は、2023年から働き方改革への対応と研修時間の確保を目的として、営業時間を「9:00~17:00」に変更させていただくこととなりました。

お客様にはご不便をおかけすることとなり、大変恐縮ではございますが、社会情勢の変化に柔軟に対応しながら、社内業務の効率化を図り、より一層のお客様サービス向上に努めて参ります。

何卒よろしくお願い申し上げます。

新着情報

2022年11月25日 【ハッピーパートナー企業について】

ハッピーパートナー企業をご存じですか?

新潟県では、男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう職場環境を整えたり、女性労働者の育成・登用などに積極的に取り組む企業等を「ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)」として登録する制度があります。

そして、登録企業のうち、男性従業員が育児に参加しやすい職場環境づくりに取り組むなど、特に仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業は「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得できます。

登録するメリットとして、新潟県のホームページや各種広報等によりPRすることで、企業イメージ・知名度アップにつながり、シンボルマーク(基本マーク)を使用、ハローワークの求人票にハッピー・パートナー企業であることを記載可、入札参加申請での加点の取り扱いがある・・等があるようです。

無料で登録できるようですので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

詳しくはこちら→https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/314096.pdf

新着情報

2022年10月31日 【労働基準監督署の調査について】

労働基準監督署では、働き過ぎを防止することを目的に定期的に事業所へ調査を行っています。

「36協定」に違反がないかどうか?

定期健康診断はきちんと実施されているかどうか?

タイムカードなどの勤怠処理は適正に行われているか?

これらの指摘事項は、すでに大半の事業所では適正に行われている内容かと思います。しかしながら、現実は細かい点はうっかり漏れてしまっている事項もあります。

調査というと「何か指摘されるのでは?」、「監督署と聞くと怖い・・」等と思われる方が多いですが、社長様や総務担当者様の反応を拝見していると、「再確認出来て良かった」、「今までのやり方で問題内容で良かった」等、意外と好意的に受け止められるケース多いです。

近年は、法改正も多いので対応は日頃からしっかりとしておきたいものです。

新着情報

2022年9月30日 【産後パパ育休について】

10月1日から産後パパ育休が始まります。この育休は、男性従業員が、出生後8週間以内の子を養育するためにする休業をいい、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、分割して2回取得が可能です。

なお、就業規則に、産後パパ育休に関する定めを追加する必要があります。

具体的には、産後パパ育休の対象者、申出の手続・撤回、期間、休業中の就業等について、就業規則を改定する必要があります。

新着情報

2022年7月28日 【行政書士業務の開始について】

当事務所はお客様からの要望も多い「行政書士業務」を近日中に開始します。

当面は、建設業者様向け(建設業許可、産廃処理業許可)と介護事業者様向け(指定管理申請、処遇改善加算)を社労士業務と連携してサポートさせていただきます。

さて、新潟県もコロナ第7波の真っ只中です。

これまでは、会社で濃厚接触者が発生した場合、以前は7日の自宅待機が必要でしたが、5日に短縮されました。(抗原検査で2,3日目に陰性が確認できる場合は、3日目から復帰できるようです。)

当事務所も万一に備えて、医療用抗原検査キットを用意し、週2回、抗原検査を実施しております。

コストはかかりますが、業務が滞ることは許されない業種ですので、スタッフ全員で健康を第一に頑張っています。

新潟県のホームページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/329034.pdf

新着情報

2022年7月1日 【熱中症対策していますか?】

7月になり、いよいよ本格的な夏の到来です。(とはいっても6月の段階でかなりの猛暑でしたが・・)

会社も熱中症の対策は必要です。ちょっとした注意喚起を実施するだけで、熱中症に対する意識改革が可能です。

例えば、

①温度や湿度の設定を適切に行い、過度に暑さを我慢させない

②朝礼で必ずアナウンスすることで、従業員に水分補給を促す

③室温を24~26℃に設定した涼しい休憩場所を整備する

・・などが考えられます。

熱中症対策を十分に行い、労災事故の発生を防止し、なんとか夏を乗り切りたいものです。

※1年の前半最終日の6月30日に当事務所のスタッフで、夏越の祓(→半年分のけがれを落とし、半年の健康と厄除けを行う祈願すること)として、白山神社に行って参りました。欠員状態であったスタッフ2名の補充も内定し、8月から再び9名体制で運営できそうです。これまで以上に一生懸命頑張ります!

新着情報

2022年6月6日 【設備投資の購入代金が助成金申請できます】

今年度も設備投資の購入代金が助成金申請できます。

働き方改革推進支援助成金「労働時間短縮・年休促進コース」です。

有給休暇の計画的付与、時間単位付与、ボランティア休暇などを就業規則で整備し、従業員さんの生産性が向上する設備投資を行うことで、最大100万円受給できる可能性があります。

業種によって異なりますが、食洗器や溶接機、軽貨物自動車なども認定されているようです。

新着情報

2022年5月6日 【65歳超雇用推進助成金について】

いわゆる定年延長の助成金です。→正式名 65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース

今年度は、大幅に減額されてしましましたが、65歳で完全にリタイアされる方も少ない状況です。

現状、若い世代の人材育成と人手不足の両方を解消する必要があり、シニア世代の雇用を積極的に考えている会社も多いのが実情です。

今年度は、金額は下がりましたが、まだまだ活用できる助成金です。

<例>70歳に定年を引上げる場合 対象者1人の場合

・令和3年度→70歳以上に定年延長 120万円

・令和4年度→70歳以上に定年延長 30万円

新着情報

2022年4月4日 【法人化のお知らせ】

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、あおぞら社労士事務所は、2009年10月の事務所開設以来、皆様の温かいご支援・ご協力を賜り今日まで歩んで参りました。

この度、更なるサービスの充実を図るとともに時代の変化、環境の変化に対応すべく、事業の形態を法人組織化し、「社会保険労務士法人 あおぞら社労士事務所」として新たな一歩を踏み出すこととなりました。

お客様のご要望に沿ったサービスの提供に努め、社会に貢献し続けられる社労士事務所として、スタッフ一同決意を新たに臨む所存です。

何とぞ、今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

新着情報

2022年3月4日 【パワハラ防止法】について

4月より中小企業にもいわゆる「パワハラ防止法」が適用されます。

パワハラとは、①優越的な関係を背景とした言動により、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、③労働者の就業環境が害されるものとされています。

具体的には、上司が部下に対して、業務上の指示ではなく部下の人格を否定する発言で、その部下が精神的な苦痛を感じて、通常の仕事ができなくなってしまうなどが考えられます。

今回の改正では、社内で自主解決できるような対応が必要になります。

パワハラを許さないという対応として、①周知と啓発をする。②相談窓口を設置して、その旨を従業員に周知をする。③相談を受けたら、事実確認の調査を行い、被害者に対する配慮を行う・・・等が必要になります。

発言した本人にとっては、通常の言葉遣いでも、受け取る側は、そのように受け取らない可能性もあるので、注意が必要です。

新着情報

2022年1月28日 【リモート勤務を実施中です】

当事務所では1月17日より、新型コロナ感染防止のため、スタッフ全員で分散勤務(時差出勤)を行っております。

8人のスタッフを午前4人と午後4人で分け、出社しています。残りの時間を在宅勤務(リモート勤務)が可能な場合は、在宅勤務を実施しています。

在宅勤務は、書類の印刷や電話対応もできないので、完全に仕事は、完結できません。しかし、事務所内の全景とスタッフ全員をZOOMで繋いでおり、すぐに相談したりすることも可能なため、雰囲気としては、その場にいる感覚で、仕事が出来ている状況ではあります。

また、事務所で使用しているデスクトップパソコンと同じタイプのパソコンを自宅でも使用しています。(完全に遠隔操作できない仕組みを導入し、個人情報の管理を徹底しています。)

しかしながら、リモート勤務はメリットとデメリットもあるのも事実です。今後も、このあたりを検証していきながら、より良い方法を見つけていきたいと思います。

新着情報

2022年1月7日 【法改正 男性版産休制度について】

2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。

この改正は、従業員が育児・介護を理由として離職することを防止し、男性・女性問わず仕事と育児・介護との両立を可能にするための改正です。

注目すべきは「男性版産休制度」です。これにより、子供の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。

育児休業は、各家庭の事情で取得したいタイミングは、異なるのが実情です。

家庭の事情に合わせて休業が取得できるよう、「子供が生まれてから8週間以内に4週間まで」の取得が可能となりました。

これにより、現行の「育休制度」と新しい制度の「男性版産休」を併せて活用する方法も可能になりそうです。

新着情報

2021年12月3日 【給与計算の間違いについて】

給与計算は、一見、「ただの足し算&引き算」のように思われますが、実はかなり複雑です。

特に、残業代は、時間外労働や休日出勤などの割増賃金は、どの手当を含めるかなど個別に考えていく必要がありますので、複雑な計算になります。そのため、計算ミスが起こることは少なくないのが現状です。

そして、給与計算にミスが発生すると、従業員さんの信頼も失います。

清算の方法をどうするか?等の確認だけでなく、再計算作業の分だけ時間と手間として、降りかかってきます。

給与計算の担当者が退職する際に細かい引継ぎが不完全な場合、「ミスに気付かないまま数年が経過していた」等のケースも少なくありませんので、注意したいものです。

新着情報

2021年11月8日 【同一労働同一賃金の対策について】

すでにスタートしていますが、会社における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間にある不合理な待遇差の解消を目指すのが「同一労働同一賃金」です。

会社側の対策として、以下の内容が必要です。

① 同じ会社で働く正社員とパートタイマー・契約社員などの間で、基本給や賞与、⼿当など待遇について不合理な差を設けることが禁止されています。

② パートタイマーや契約社員の方から、正社員との待遇の違いや、その理由などについて説明を求められた際は、説明する義務が必要になります。

当事務所では、会社の実態は確認しながら、就業規則、賃金規程、職務内容・非正規労働者の職務内容などを精査し、見直しのお手伝いをさせていただきます。

対応&対策は計画的に進めていきたいものです。

新着情報

2021年10月4日 【10月は有給休暇取得促進期間です】

10月は、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて有給休暇の取得を促進する期間になっております。

有給休暇の計画的付与制度の導入も含め、取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。

有給休暇は、国の目標では、2025年(令和7年)までに、取得率を70%とすることとしています。しかし、2019年(令和元年)に年休の取得率は56.3%と過去最高となったものの、依然として国が目標とする70%には届いていないのが現状です。

現在、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられています。

当事務所でも、有給休暇100%を目指し、積極的な取得を奨励しており、働きやすい職場環境を目標に取り組んでいます。

新着情報

2021年9月7日【新潟県の最低賃金について】

10月より、最低賃金が、859円に改正されることになりました。

特に、パート・アルバイトさんで下回る方がいらっしゃいましたら、最低でも859円に引き上げが必要です。

月給者でも該当してきますので、下記の要領でチェックしてみてください。

例えば、月の所定労働時間が165時間の場合

(1ヶ月の平均稼働日数22日×1日の労働時間が7.5時間)

150,000円÷165時間=909.0円→859円を超えていますので、OKです。

※賃金には、基本給だけでなく、すべての手当(時間外、休日、深夜、皆勤、通勤、家族手当は除外)を含んだものになります。

新着情報

2021年8月2日 【WEB明細のメリット】

当事務所では、顧問先のお客様向けの給与計算には「セルズ」という社労士業務ソフトを使用しています。

それとは別に、当事務所の従業員向けの社会保険手続きと給与明細にSmartHRを使い始めました。その中でもWEB明細の機能は非常に便利だと感じました。

SmartHRを使用すれば、手続きの電子申請や給与明細の出力も可能であり、今までせっせと給与明細を印刷していたことを考えると、非常に楽になりました。

いつでも、スマートフォンで確認が出来ますので、職員からも好評です。

なお、お客様向けには、社労士業務ソフトを使用して、WEB明細を提供していく予定です。

新着情報

2021年7月9日【助成金を活用するメリット】

雇用保険の助成金は、条件さえ満たすことができれば、誰でも申請できます。

助成金という「お金」を活用することで、従業員の就業環境を整備し、会社の経営環境の改善することにつながります。

そして、最大のメリットは、助成金はコストのかからない収入であり、何といっても返済不要という点です。

しかし、「ウチの会社は、賃金台帳やタイムカードすらない」という会社については、ひとまず申請できません。

まず、法令で決まっているルールをきちんと守る(例えば、賃金台帳の整備や残業代を適正に支払う)ことが大切です。しかし、守ることができればハードルは決して高くはありません。

もちろん自社で行うことも十分に可能です。

しかしながら、時間というコストを節約するために、「社労士」を活用することもありかもしれません。

新着情報

2021年6月8日 【労働保険の年度更新について】

労働保険の年度更新の時期になりました。

この労働保険の年度更新とは、前年度にあらかじめ支払っている保険料の精算をするための確定保険料の申告と、新年度の概算保険料を納付するための申告を同時に行う手続きになります。

労働保険の保険料は、4月から翌年3月までの1年間の賃金総額に、定められた保険料率をかけて算出します。いわゆる概算で前払いするのが原則になります。

つまり前払いなので、実際に支払った賃金の総額が決まったときに、再度、精算する必要があり、これを翌年度の保険金納付時に合わせて行います。

なお、当事務所でも、年度更新の事務代行をお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。

新着情報

2021年5月11日 【定年引上げの助成金について】

今年の4月1日から、70歳までの雇用が努力義務になりました。

これに伴い、「65歳超雇用推進助成金」が一部改正され、活用しやすくなりました。

例えば70歳に定年を引き上げた場合、120万円支給されます。

主な要件として・・

・定年前から雇用している60歳以上の従業員が1年以上勤務している。

・旧就業規則の定年が60歳以上に整備されている。

・雇用保険に加入している。

等があります。今回は、金額が大きいですので、ぜひ検討したいものです。

新着情報

2021年4月20日 【採用時の健康診断について】

4月は新しい従業員さんが入社する季節です。

「採用時の健康診断」は、非常に重要です。採用後に、従業員さんをどの部署に配属するかの判断に、健康上の配慮が必要であるかどうかを確認する際に必要なものだからです。

通常は、会社が行う「年に1回の定期健康診断」とは、別ものですので、必ず実施する必要があります。

「採用時の健康診断」は忘れがちですので、採用時の直前または直後の早い段階で、実施したいものです。

ちなみに、「若いから大丈夫です!」、「私はどこも悪いところはありません!」などの理由で、省略することはできません。

新着情報

2021年4月1日 【キャリアアップ助成金の改正について】

4月よりキャリアアップ助成金(正社員転換コース)が改正されました。

3月までは、転換前6か月の賃金と転換後の6か月の賃金との比較について5%以上のアップが必要でしたが、3%以上のアップに引き下げられました。

これまでは、20万円の契約社員が、正社員転換へする際に21万円へアップすることが必要でしたが、20.6万円でも可能になりました。

正社員転換(有期契約→正社員)だけでなく、有期契約のパートタイマーを無期契約のパートへ転換し、時給を3%アップするケースでも活用できますので、従業員の待遇改善に検討されてもよいかもしれません。

新着情報

2021年3月18日 【男性が育児休業を取得するだけで57万円もらえる話】

厚生労働省は、会社が男性の育児休業取得を目指す職場環境を整備し、実際に5日以上の育児休業を取得した場合、会社へ57万円の助成金を支給する制度を設けています。

ちなみに公休日が1日含まれているケースでも可能なので、「日曜日から木曜日」までのパターンでもOKです。

男性の育児休業は、少し前までなら、非現実的な側面もありましたが、だいぶ世の中が変わりました。

会社としては、助成金がもらえて、さらに男性従業員さんにも喜ばれる話ですので、検討する価値は十分にありそうです。

新着情報

2021年2月21日 【その待遇の違い、説明できますか?】

今年の4月より、中小企業においても「同一労働同一賃金」がスタートします。

これまでは、「正社員には賞与は支給するが、契約社員も含め、パート・アルバイトには1円も支給しない」という対応をされていた会社も少なくなかったと思います。

しかし、今後は、このような対応は難しくなります。最悪、待遇格差における損害賠償などのリスクも絶対にゼロとは言えない状況です。

このようなトラブルを避けるためにも、就業規則、給与規程の見直しなどを行い、同一労働同一賃金ルールに対応しておきましょう。

特に、通勤手当などは、契約の形態に関係なく、「通勤」は発生しますので、原則として、契約社員やパート・アルバイトにも、通常の正社員と同じく、通勤手当を支給するような対応が必要になってきます。

今のうちに必要な対策を整理しておきましょう。

新着情報

2021年1月18日 【人事評価改善等助成コースの制度整備助成が廃止へ】

雇用保険の助成金で、令和3年度より、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) の「制度整備助成」が、廃止されるもようです。

この助成金は、賃金2%アップ後に制度助成として「50万円」、3年後にその他の要件も満たせば、目標達成として「80万円」が支給されていました。

完全に廃止されるようではなさそうですが、賃金を2%アップし、制度を導入しただけでは「50万円」受給できなくなります。

従業員が1名でもいれば、申請できるので活用しやすい助成金です。

申請予定の企業は、3月中に計画認定申請しておくといいと思います。

新着情報

2020年12月24日 【年末年始の忘年会・新年会について】

年末が近づく中で、新型コロナウィルスは終息が見えないどころか、感染者がますます増加しています。

さすがに多人数での会社主催の忘年会は、自粛している会社が大半であり、実施する場合でも、感染症対策をきちんと行ったケースだと思います。

政府の新型コロナウィルス感染症対策分科会では、忘年会・新年会・帰省などについて、「お願い」ベースではありますが、提言を発表しました。

年末年始の休暇中は、プライベートな時間ですので、会社が口をはさむことはできないのも現実ですが、少しでも感染予防を呼びかけたいものです。

新着情報

2020年12月8日 【従業員のGotoトラベルを中止させる!?】

国の景気対策の一つとして打ち出している「Gotoトラベル」を活用している方も多いかと思います。

しかし、経営者として、この時期に、東京、大阪、北海道などコロナ感染が拡大している地域への旅行は控えてほしいのが、本音です。

「うちの会社は、旅行はダメ!」みたいなことは、言えるのでしょうか?

結論としては、原則として強制的にキャンセルさせることはできません。

プライベートな休日に旅行に行かせないことを会社側が強制することはできません。

ただ、感染が拡大している地域に旅行に行き、コロナに感染してしまえば、会社も他の従業員も共に残念なことになってしまう可能性があります。

つまり、「制限」はできませんが、「要請」することは可能かと思われます。

旅行を認める場合も、ルールを決めて、あとでトラブルにならないようにしたいものです。

新着情報

2020年11月17日 【有給休暇管理簿について】

いわゆる「働き方改革」のひとつとして、2019年4月からすべての会社を対象に、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の取得が義務化されています。

併せて、休暇の取得義務だけでなく、「有給休暇管理簿」を作成して保存しておくことも義務化されています。

今年の春以降、労働基準監督署の調査においても、労働基準監督官の方から

「有給休暇管理簿を作成されていますか?」

と、繰り返し指摘されるようになりました。

有給休暇の取得ばかりに、気を取られがちで、管理簿については、忘れがちな会社が多いとのことですが、しっかりと整備しておきたいものです。

新着情報

2020年10月19日 【特別休暇の創設で助成金】

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子供の休校・休園に関する特別休暇制度を創設することで、受給できる助成金があります。

「通称 勤務間インターバル助成金」と同じように労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などに活用できます。

「最新の設備や機器を購入し、特別休暇の取得をしやすくする」というものです。

最大50万円(費用の80%)受給できますので、病気休暇を就業規則に規定化して、新しい設備の導入を検討してみてもいいかもしれません。

新着情報

2020年10月13日 【勤務間インターバル助成金について】

勤務間インターバル助成金(正式名称 働き方改革推進支援助成金)をご存じでしょうか?この助成金は、勤務終了後から次の勤務までに、一定時間以上の間隔をあけ、いわゆる「休息時間」を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保して、過重労働の防止を図ることで、助成金が支給されます。

11時間の勤務間インターバルを設けると最大100万円(費用の80%)が受給されますので、金額的には魅力的な助成金と言えます。

具体的には、労働時間短縮につながる備品・設備の購入し就業規則に明記します。(お店のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機などが間あげられます。)

その他の業種でも、今まで手作業でやっていたものを機械化することや、高性能な最新機種の購入などに活用できますので、幅広い業種で活用可能な助成金と言えます。

新着情報

2020年10月6日 【解雇と退職勧奨について】

新型コロナの終息が見えない中で、従業員の雇用を維持できない会社にとって、人員整理という問題も、避けては通れません。

雇用調整助成金(コロナ特例)が12月まで延長されたので、直ちに人員整理の必要はないかと思いますが、その後の状況は、先が読めない状況です。

人員整理とは、「退職勧奨」と「解雇」があります。

退職勧奨とは、会社からの契約解除を申し入れて、従業員へ退職をお願いするものです。

つまり会社から「辞めてもらえませんか?」とお願いし、受け入れてもらう形です。

俗に「肩たたき」とも呼ばれます。また、従業員側より拒否される場合もあります。

解雇と違い、いわゆる円満退職になりますので、在職中の転職活動の支援・配慮や、有給休暇の消化、そして、退職金の積み増しなど、最大限の誠意を見せることが、受け入れてもらえるポイントになります。

新着情報

2020年9月11日 【従業員の給与を一方的に下げる!?】

コロナウィルスの終息が見えない中、経営状況の悪化やその他の事情から、給与を引き下げなどの、労働条件の見直しを検討しなければならない場合があります。

このように労働条件を従業員にとって不利益に変更するためには、会社には、会社の事情があるにせよ、従業員の同意を得るなどの一定の手続きが求められます。

一方的に、「来月から給与の〇%カットさせてもらう」などの伝え方では、トラブルになります。

すべての従業員に、会社を取り巻く環境や、労働条件の変更について説明したうえ、個別に合意を得る方法が賢明です。

また、その後のトラブルを防ぐためにも、雇用契約書などの書類に署名をもらって残しておくことが重要です。

しかし、雇用調整助成金が12月31日まで延長されるようですので、それまでは、経営努力を行い、給与カットをしないで、乗り切りたいものです。

新着情報

2020年8月16日 【コロナ対応 出勤の基準と給与の支払いについて】

夏季休暇を迎え、家族の帰省や県外への観光など、普段とは異なる人との接触が、現実問題としてあったかと思いますので、会社がとるべき、コロナ対応を再度、確認しておきたいと思います。以下の方法が考えられます。

① 従業員本人がコロナに感染した場合

→感染症の出勤停止になるので、休業手当の支払いは不要です。健康保険の傷病手当金の対象になります。

② 従業員本人が発熱の症状がある場合

→14日間の自宅待機をしてもらう。確定診断が下りていないため、通常の病欠となります。有給休暇の消化にあててもらう方法もあります。後日、検査でコロナ陽性が判明した場合は、傷病手当金を申請します。

③ 濃厚接触者となった場合

→家族が感染者の場合などが想定されます。休業手当を支払って自宅待機としてもらう方法が賢明かもしれません。従業員も100%の休業手当を受給できれば、トラブルになる可能性も低いです。

新着情報

2020年8月3日 【コロナ対策で従業員の旅行を制限!?】

コロナで落ち込んだ消費を喚起するためにGo To トラベルキャンペーンが始まりました。

これから、夏休みやお盆休暇で、プライベートでの旅行が増加することが想定されます。

「東京や大阪などの感染が増加している地域への旅行を制限できるか?」

従業員のプライベートな飲み会や旅行等については、コロナのリスク対応を理由として自粛するように「要請」、「協力依頼」までは、可能かと思われますが、完全に制限することはできないと考えられます。

したがって、従わなかった場合に不利益を与えるなどの「制限」を行うこともできないことになります。

リスクを「自己責任」と考えるかどうかの非常に悩ましい問題です。

新着情報

2020年7月13日 【新型コロナ対応休業支援金について】

先日、新型コロナの影響で、勤務先から休業させられたものの、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする制度が、正式に発表されました。

労働者に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を休業実績に応じて支給できるようになりました。

正社員であれば、ほとんどの会社は、雇用調整助成金を活用し、休業手当の支給がされているかと思いますが、パートアルバイトまで、休業手当が支給されているかといえば、現実はなかなか厳しいかと思います。

厚生労働省では、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」と、アナウンスしているようです。

新着情報

2020年6月15日 【雇用調整助成金引き上げへ】

6月12日、厚生労働省より、雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げと助成率の拡充が発表されました。

これまで、1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。この上限が、令和2年4月1日から9月30日までの期間について、上限額を15,000円に引き上げることとしました。

また、解雇をせずに雇用を維持している、中小企業の休業に対する助成率を、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)を→一律10/10に引き上げることとしました。

これにより、期間が3か月延長されましたので、観光業、飲食業など以外の業種(製造業、運送業など)で、コロナ不況の影響が、これから波及すると予想される業種においても、活用の可能性が広がりました。

ぜひ、有効活用したいものです。

新着情報

2020年5月30日 【持続化給付金について】

最近、雇用調整助成金のお問合せに関連して、持続化給付金の申請代行について質問されることがあります。

個人的には、この持続化給付金の申請は、顧問税理士にやってもらうべきかと思います。

「原則本人のみ」とされている持続化給付金の代行申請について、顧問税理士が行うことは問題ないとする取り扱いが明確化されております。

申請先が中小企業庁なので、厳密にいうと、記入や送信について有償で代行することは行政書士の独占業務になりますが・・・・

しかし、日ごろから会社の経営状況を把握しているのは、顧問税理士ですので、まとめて相談した方がスムーズかと思います。

新着情報

2020年5月15日 【緊急事態宣言解除へ】

新潟県においては、本日、緊急事態宣言が解除されるようです。

今後、徐々に企業の経済活動も再開されることになるかと思います。

多くの飲食店を始め、あらゆる業種でコロナの影響があり、「営業自粛」もあり、多くの企業で従業員さんの休業が発生し、大変な思いで過ごされたかと思います。

当事務所でも、連日、雇用調整助成金の問い合わせが相次ぎ、微力ながら、申請支援をサポートさせていただきました。

夏に向けて、このまま終息し、以前のような人の往来や企業の経済活動が復活することを祈るばかりです。

新着情報

2020年4月20日 【コロナを理由に解雇!?】

新潟県内においてもコロナの影響が広がってきました。さまざまな自粛ムードが影響している印象です。

会社としては余剰人員が生まれる状況ですので、人員整理を検討される会社も少なくないようです。しかし、コロナウイルスの影響を理由として、解雇が無条件に認められるわけではありません。

最低限、以下の4つの要件が必要です。

(1)人員削減は本当に必要なのか

(2)解雇を回避するための努力を尽くしたか

(3)解雇される対象者が合理的に選ばれているか

(4)説明や協議を尽くしているか

現在、雇用保険の「雇用調整助成金」の特例措置が拡大しており、パート・アルバイトにも活用できるようになりました。まずは、この助成金を活用してみて、状況をみるという選択肢も検討したいものです。

新着情報

2020年4月2日 【新年度がはじまりました!】

4月からの新年度がはじまりました。雇用保険では高年齢者(64歳以上)の保険料免除が廃止や、中小企業における残業の上限規制などがスタートされるなど対応することが目白押しです。

新型コロナの影響で事業活動が縮小などにより、資金繰りの悪化、一時帰休などの雇用確保の問題など、会社としてはその対応に追われており、いつも以上にあわただしい年度初めになっているようです。

また、残業代請求権の時効期間が3年に延長されます。

労働基準法は第115条で賃金請求権の時効期間を2年と定めていますが、この法律が改正されて時効期間が3年になりました。

会社にとっては課題が山積みですが、ひとつひとつ課題に取り組みたいものです。

新着情報

2020年3月17日 【小学校などの休校に伴う助成金について】

新型コロナウイルス感染症に関係して、小学校などの臨時休業により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を通常の有給休暇とは別に有給で休ませる企業に対し助成する制度の続報が厚生労働省からありました。

概要は以下の通りです。具体的な申請方法などは、今後、発表がある予定です。

【事業主】

①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

新着情報

2020年3月5日 【新型コロナウィルスの助成金について】

新潟県でも「新型コロナウィルス感染症」の感染拡大が続いています。

この影響で、会社の売り上げが減少に見舞われている会社の数が増加しており、場合によっては、従業員を休業(自宅待機など)させるケースも想定されます。

厚生労働省はこうした情勢により経営危機に対し集中的な支援を行うため、「雇用調整助成金」について、特例措置を設けました。

休業させた従業員に休業手当を支給する会社に対して、3分の2(中小企業の場合)を補助する制度です。

この助成金を活用することで、いきなり解雇することを回避できるのに加えて、会社としても倒産などの経営危機から救われるケースもあるかと思いますので、活用したいものです。

新着情報

2020年2月28日 【スメルハラスメントについて】

スメルハラスメントをご存じですか?パワハラ、セクハラなどのハラスメントの一種です。

従業員の匂いにより周りの人を不快にさせることを指します。

体臭や口臭だけと思われがちですが、場合によっては、柔軟剤なども不快に感じる人もいます。

難しい問題なのが、嗅覚には個人差がありますので、Aさんにとってはいい匂いと感じてもBさんには、ただ臭いとしか感じないケースがあるからです。

しかしながら、会社としても何らかの対策が必要です。放置しておくと、会社を退職する理由ともなりかねません。

会社としては、就業規則にこれらの項目を盛り込み、人事評価の査定項目に追加することは必要な時代かもしれません。

新着情報

2020年2月14日 【突然、従業員に退職されてしまった!】

ある程度任せていた仕事もあったのに、突然来なくなれば、周囲は、大迷惑なんていうことになりかねません。

期間の定めのある雇用契約(いわゆる契約社員)の場合、やむを得ない事由がない限り、期間途中での従業員からの解約申入れ(退職届)は、法的に無効です。つまり、従業員も原則として、自由に退職できません。

例えば、2月1日に、6か月契約で雇用した従業員が、3月31日に退職と言い出し、突然来なくなった場合においても、従業員の側においてやむを得ない事由(親族の介護や本人の健康問題など)でない場合は、従業員に対し、損害賠償請求をすることも可能です。

現実的には、損害賠償にはならないかと思われますが、契約社員の場合は、お互いに自由に退職はできないというのがポイントです。

もちろん、退職願が提出され、会社が受理した(退職を認めた)場合は、期間の定めのない雇用契約(正社員)と同様に退職を認めても問題ありません。

新着情報

2020年1月7日 【残業の上限規制について】

今年の4月から、いよいよ中小企業でも残業(時間外労働)の上限規制がスタートします!

まず、残業をさせる場合には時間外労働の協定届(通称36協定)の提出が必要です。

実務上は、この36協定は通常、1年間の期間で定めるため、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用される2020年4月1日をまたいだ形で36協定が締結されることもあると思います。

上限規制の適用は、施行日以後の期間のみを定めた36協定から適用になります。

つまり、施行日をまたぐ36協定は、再度結びなおす必要はなく、引き続き有効です。

例えば、中小企業で2020年2月1日がスタートとなる36協定を締結する場合、2020年4月1日に改正法が施行されますが、2021年1月31日までの1年間は上限規制が適用されません。

その次の、2021年2月1日からスタートになる36協定から上限規制が適用されることになります。

新着情報

2019年12月10日 【求人広告詐欺について】

現在、「無料で求人広告を掲載しませんか?」と勧誘の電話があり、申し込みをした3週間後に高額な請求書が届く「求人広告詐欺」が、新潟でも相次いでいるようです。

これは、勧誘時には「無料です!」ということを、異常に強調し、実はその後に有料期間が始まることを説明せずに契約させている手口のようです。

後日、すっかり忘れた頃に、請求書が送られてきた際に、あわてて契約書を見返したら、「3週間経過後に有料に切り替わります。」と書いてあった!・・・というパターンです。

おそらく、契約書を隅から隅まで見れば、防止できたはずです。しかし、最初に「無料です!」がうたい文句の場合、おそらく契約書をよく見ないだろうという考えなのでしょうか。

そもそも勧誘時に「有料」という情報があれば、契約はしないような掲載料金(15万円から30万円)のようです。

このような勧誘には、本当に必要なものかを慎重に検討したいものです。

新着情報

2019年10月28日 【副業について】

みなさんの会社は、副業を認めていますか?

昨年来、多様な働き方を進める政府の方針もあり、モデル就業規則も副業を禁止する内容から容認する内容にシフトしています。

就業規則の記載例として以下のような内容になります。

(副業・兼業)

第〇条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 会社の秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

・・・

会社側からするとなかなか難しい問題ですね。

新着情報

2019年10月23日 【未払い残業代の請求について】

皆様の会社には「未払い残業」はございませんか?

「うちの会社は9:00~17:00の定時だから絶対に残業はない!」

こういう会社以外で、少しでも残業がある会社は、潜在的に未払い残業のリスクがあります。

①タイムカード通りに計算している。

②適正な残業許可申請制度をとっている。

③固定残業制度を導入し、毎月の残業見込み分は適正に払っている。

以上、3つに当てはまらない会社は、危険性があると考えてよさそうです。

「そもそも時間の管理をしていない」とか、「残業は多少あるようだが、見てみないふりをしている」

等は、すぐに改善しないといけない状況です。

民法の改正で請求時効が、3年に延長される案が検討されていますので、対策は早い方がいいかもしません。

新着情報

2019年10月7日 【私生活を大切にする時代】

近年、20代~30代を中心に仕事と同じくらいに私生活を大切にする従業員が増えています。

主に、「残業、休日出勤は困る」、「完全週休2日制じゃないと嫌だ」等があげられます。

最近は、法改正の後押しもあり、有給休暇請求もこれまで以上に、取得しやすい環境が整いつつあり、これまで以上に私生活の充実を考える方が増加しています。

本来は、残業や休日出勤は、業務命令ですので、断ることはできませんが、従業員さん側は、「任意」と勘違いされているケースも見受けられます。

残業や休日出勤をさせる場合は、年に1回、労働基準監督署に協定届を提出しますが、 この協定届を締結する際は、形式な話ではなくきちんと周知する機会にすることが望まれます。

新着情報

2019年9月30日 【事業継承の難しさについて】

創業者が高齢化した際に、誰にバトンを渡すか?事業継承の難しさは深刻のようです。中小企業向けに事業承継を自力でできない場合は事業継承専門のコンサル会社も登場しているようです。

しかし、零細企業の場合は、ほとんど「家業」ですので、従業員などが引き継ぐことをほぼありえません。

そして、よくあるのが、先代から二代目へ経営権が受け継がれても、先代がなかなか経営から離れようとしないパターンです。これでは、引継ぎはなかなかスムーズには行きません

零細企業の後継者はだいたい身内ですので、身内ゆえの良いところと悪いところがあります。

良いところは、後継者を早期に決定する事が出来る等などがあります。悪いところは、意欲や経営能力は別物ですので、古参の従業員とバトルになることがあります。

スムーズに事業継承をできている会社の創業者のお話を伺うと、「身内だからといって甘えるのではなく、他人以上の厳しさをもって経営の引継ぎをしている」という会社が圧倒的に多いです。

新着情報

2019年9月9日 【従業員一人でも申請できる助成金】

「従業員が、一人しかいない会社」でも、雇用保険の助成金を申請できます。

人材確保等支援助成金(健康づくり制度)です。

主な条件として、

①年に1回の定期健康診断の際にオプションで、がん検診や歯周病健診、婦人科健診などを受診してもらう

②従業員の退職者を減らす(一人しかいない会社の場合は、辞めないこと)

などの条件が必要です。

①、②の要件を満たすと57万円~72万円が受給できます。

1回のオプション受診で3,000円程度ですので、一つのリスク軽減が実現できれば安いものです。

それこそ、万一、がんの治療で長期離脱でもされたら、少数精鋭の会社であれば、存続も危ぶまれます。

小さな会社ほど、従業員の健康がより重要となります。ぜひ「健康づくり」を図っていきたいものです。

新着情報

2019年9月2日 【従業員の話を聞く】

「中途採用で入社した従業員がなかなか定着しなくて困る」

いわゆる「超ワンマン会社」であれば、どこの会社にもありがちでしたが、今は、「普通の会社」でもありがちのようです。

やはり、空前の売り手市場の影響がありますね。

せっかく採用したのに、どうして辞めてしまうのか?

最近、ありがちなのが、「話し相手がいない」ではないでしょうか?

古い従業員さんと新入社員との間に「壁」が存在しているケースです。

新入社員からすると、自分からコミュニケーションをとっていくというのは、相当のストレスです。

ただでさえ、慣れない職場環境の中、ちょっとした事でも相談できない状態では、新入社員からすれば、不安が増大していくだけです。

新着情報

2019年8月26日 【採用時の健康診断について】

採用時に健康診断を実施しなければいけないことをご存じですか?

そして、雇入時健康診断の費用は、会社が負担すべきものなのでしょうか?

これは、法律で決まっているわけではありませんが、会社が負担すべきかと思われます。

実のところ、採用時の健康診断は、採用した会社に実施義務がありますが、費用の負担についてまでは法律で決められていません。

ただ、世の中には健康診断を長期間に渡ってされていない求職者の方も、ごくまれではありますが、存在するのも事実です。

健康診断で、生活習慣病の発見などにつながるケースも少なくありません。

このようなことから、長く働いてもらうには健康診断は重要といえます。

新着情報

2019年8月19日 【また上昇!最低賃金】

今年の10月からの最低賃金改定について、現在の時給803円から27円(3・36%)引き上げの見込みとなりました。

経営者様からは、「一気に27円はきついですね。」という声があるのも事実です。

月に20日勤務として8時間勤務の場合、27円×8時間×20日=4,320円のコストアップになります。

現在のような、「人手不足」時代の中では、会社も生き残っていくためには、適正なコストがかかるということでしょうか。

中小企業の経営実態からすると一律の最低賃金は、正直厳しすぎるとの意見もあるようですが、ますますの経営努力が必要になりそうですね。

新着情報

2019年8月5日 【社員より外注!?】

当たり前ですが、社員を雇用すると給与だけでなく、社会保険料も負担する必要があります。

これを避けるべく、「外注=業務委託」方式をとる会社があります。もちろん、適正に運用すれば、問題ありません。

例えば、美容室の「面貸し」、建設業の「人夫」などがこれに当たります。

フリーランスの人に「場所を貸す=面貸し」、「部分的な工事の施工を外部の人に頼む」などの場合がこれに該当します。

しかし、委託範囲を超えた業務の依頼を行ったり、残業を命じたりすれば、自社の「社員」と同じになってしまい、外注ではなくなります。

そして、最終的には契約形式だけでなく、実態で判断されるケースも少なくありませんので注意が必要です。

新着情報

2019年7月29日 【体験入社のメリット】

人材募集のミスマッチを防ぐために、会社によっては「体験入社」を実施するケースもあるようです。

採用を行う会社が、入社を希望する人に、実際に働いてもらうことで、会社や業務への理解を深めてもらうために行うものです。

採用が決定した後に行うケースと、1次選考の次の段階など、選考プロセスの一環として行われる場合があるようです。

期間も1日から3ヶ月程度までさまざまなようです。

当事務所でも現在、従業員を募集しており、今後は「体験入社」もいいかな?と検討しています。

お互いのミスマッチを防ぐ意味では、体験入社のメリットはお互いにあるかもしれませんので、面接以外のこういう手法もありかもしれません。

新着情報

2019年7月22日 【ワンマン社長】

ワンマン社長というと、ネガティブなイメージを持つ方も多いと思います。

ちょくちょく経営方針が変わり、部下である従業員は疲弊するからです。

理想の「社長」というのは、部下である従業員へ、責任や権限を委譲させることで会社組織の収益の拡大を目指します。

しかし、意外にもワンマン社長の会社は長続きするのです。

その秘密は、マネージメント能力は足らない点もあるかもしれませんが、意思決定を下すスピードが速いことには超一流の可能性があるからです。

つまり、仕事のスピードが圧倒的に早いのです。

「思い立ったら、すぐ行動する!」

このように「ワンマン社長」を見習う点は、実は多いです。

新着情報

2019年7月8日 【助成金申請について】

雇用保険の助成金申請は誰に依頼するのが一番いいでしょうか?

① 自社であれこれ調べながらやる。

② 専門家である社労士に依頼する。

③ コンサルティング会社に書き方を教えてもらう。

それぞれメリットとデメリットがあります。大半は自社で担当者が調べながら、役所に通いつつ申請まで自力でやるパターンが多いでしょうか?

助成金の申請には、就業規則や雇用契約書の添付がありますので、申請までたどり着くまでは、大変な労力がかかりますが、実は、かなり勉強にもなると思います。

理由は、助成金申請は、最新の法令ですべて添付書類を作成しなければならないエッセンスが、ギッシリと詰まっているからです。担当者として、イチから勉強するきっかけになるかもしれません。

③のコンサル会社は、書類の作成代行はできない上に、単なるお金もうけと考える業者も少なくないので注意が必要です。

新着情報

2019年7月1日 【賞与の時期】

7月になりましたので、夏の賞与の支払い時期です。通常は、半年間の業績の個人の成果を基準に支給されるかと思います。

よく問題になるのが、4月に入社された方の問題です。

入社時に「半年間は支給しない」ということを通知していれば、問題にはならないと思いますが、あえて通知していないケースもあるかと思います。

この場合、すでに試用期間を終えて正社員に登用されているのであれば、少額でも支給された方が、モチベーション維持には効果的なのではと思います。

多くの場合は、賃金規程で、在籍期間により、案分されているかとも思いますので、通常の30%程度でしょうか。

この支給額で、モチベーションの維持が保たれるのであれば、安いものかもしれません。

新着情報

2019年6月24日 【評価しないと転職されてしまう!?】

退職を考える方のお話を伺うと、「全く評価されないから」という理由をよく伺います。

当たり前ですが、目の前の仕事に一生懸命取り組んだあげく、正当な評価が受けられないことが続くと、仕事への意欲ややる気が下がり、辞めたい原因になるようです。

そして、自分だけがパワハラなどの不当な扱いを受けているとなると、自分の存在自体を否定されているように考えてしまうようです。

会社には、自分の仕事のアピールが下手な従業員も結構います。

目立たないから「仕事をしていない」、「怠けている」ではないことも十分あり得ます。

評価制度まで行わない場合でも、アンケートやヒアリングなどを行うことも大切といえます。

新着情報

2019年6月17日 【徒歩通勤について】

会社は従業員に対して通勤手当を支給することがあります。

新潟県の場合、自動車が一番多く、次いで電車通勤でしょうか。

通勤手当は、一定の金額までは、非課税とされていますが、低い金額でも課税とされるケースもあります。

例えば、2キロ未満の場合は自転車で通勤しても全額課税されます。徒歩については、距離に関係なく全額課税されます。

通勤手当は、上手に活用することで、課税されない給与を適正に増やすこともありえることになります。

新着情報

2019年6月10日 【労働条件通知書の電子化】

4月1日より、雇用契約の電子化の実現が可能になりました。

従来は「労働条件通知書」の書面交付義務が発生しておりましたが、改正により、電子メールなどによる交付が認められるようになりました。

これまで通り、労働者へ明示しなければならない事項に変更はありません。

世の中、あらゆる場面でクラウド化が進み、このような電子化の流れもある意味、時代の流れでしょうか。

今後は、社内メールやGmail、LINEやなどのSNSメッセージ機能を活用した時代になっていくのかもしれません。

新着情報

2019年6月3日 【6月病について】

5月病は聞いたことがある人が多いとは思いますが、最近は、5月ではなく6月に、同じような状態になる人が増えており、「6月病」と呼ばれて問題になっているようです。

(5月病も6月病も医学的には適応障害と診断されているようですが)

理由としては、年度替わりで、4月からの職場の様々な変化に慣れるのに時間がかかることがあると言われています。

その結果、ようやく慣れる6月に、たまった疲労やストレスが、体の不調に表れるのではないかと言われています。

皆さんの会社にも、「6月病」予備軍がおられるかもしれません。

今後、梅雨に入るなど、気候の変化により、心身のバランスを崩しがちになりますので、注意したいものです。

新着情報

2019年5月27日 【未払い残業代請求について】

未払い残業代請求における時効が2年から5年へ延長されるようです。

これにより、多額の未払い残業代を請求されるおそれが出てきます。

従業員に残業代を適切に支払っていない会社にとっては大きな影響があると予想されます。

現在でも、退職者から突然、手紙が届いて数百万円の未払い残業代を請求される事例も少なくありません。

これらは、適正に支払っていない会社が悪いだけであり、従業員側は、当然の権利を行使しただけです。

今後、時効が5年に延長された場合、単純計算では、今までの2.5倍の未払い残業代を請求される可能性があります。

当り前ですが、中小企業は会社自体の存続が危ぶまれます。

①残業代をきちんと支払う ②勤務時間の見直し ③雇用契約書と就業規則の見直す

これだけでも、リスクを回避することにつながります。

新着情報

2019年5月20日 【経営者の退職金】

小規模企業共済とは、個人事業主や法人経営者などが事業を廃止・会社を退職する際に、それまで積み立てたお金に応じて給付金を受け取れる制度のことです。

これは、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。100万人以上の個人事業主や経営者が加入されてるようです。

月額は1,000円から70,000円までの範囲(500円ごと)で自由に設定でき、経営状況などに応じて、増額、減額も可能です。

この小規模共済は所得税の節税に威力を発揮します。社会保険料と同様に所得控除の対象になります。

月額の積み立てをしながら、節税も可能な制度ですので、かなりお得な制度です。

新着情報

2019年5月13日 【働き方改革の対応は進んでいますか?】

働き方改革がスタートして1か月が経過しました。

皆様の会社はきちんと対応は進んでいますか?

中小企業においても、有給休暇の取得義務化の対応と対策は必然です。

有休消化が可能な限りできる風土がある会社は、問題ありませんが、昨年まで、ほとんど取得できないような会社の場合、すぐに対策が必要です。

ネットやテレビ、新聞などでかなり報道されていますので、従業員さん側も「有給休暇の義務化」の話は、かなり浸透しておりますので、会社側もきちんとした対策が急がれます。

新着情報

2019年4月15日 【キャリアアップ助成金の変更点】

2019年4月1日からのキャリアアップ助成金 正社員化コースのパンフレットを眺めていたら、対象とならないケースの箇所に見慣れない記載が追加されていました。

「正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者を含む。」

どういうことか疑問に感じたので、早速、ハローワークへ確認してみました。

「正社員求人に応募し、当事者の話し合いにより、契約社員で雇用契約した後に、正社員転換しても、助成金の活用はできない場面が想定されます。」

とのことでした。

想定されるケースとして、「最初は、契約社員から働いてみませんか?」というのは、助成金を活用したい点で言えば、認められないことになります。

現在、人材を確保するために、最初から正社員募集が進んでおり、契約社員を積極的に募集しているケースは少ないですので、この助成金も一定の成果をあげたのかもしれません。

新着情報

2019年4月8日 【出勤簿はダメ!?】

4月1日より労働時間把握の義務付けが始まりました。

「労働時間の客観的な把握」とは、①使用者が自ら現認すること②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とすることをいいます。

現認するとは、社長が毎日、出勤時間と退勤時間を直接、確認することです。人数が増えれば不可能になりますので、現実的にはタイムカード等を使用することになります。

では、出勤簿はどうでしょうか?従業員に直接、出勤時間や退勤時間を記入するやり方は、まだ大丈夫ですが、単純に「出」の印鑑を押すだけの場合は、見直しが必要です。

どれだけ働いているかわからないからです。

今後は、タイムカード等を使用していない会社については、労働時間管理方法の見直しが必

要となってきます。

新着情報

2019年4月1日 【新年度です】

新しい元号「令和」が発表され、本日から新年度になりました。

働き方改革も今日からスタートです。

中小企業でも、有給休暇の取得義務化が始まります。

来年度からは、残業時間の上限規制も始まりますので、残業が多い会社については、今から準備しておかなくてはなりません。

残業時間が多い場合は、具体的に、残業時間を減らす対策を来年の4月に間に合うように講じていかなくてはなりません。

1年はあっという間です。意外と時間はありません。

新着情報

2019年3月25日 【31年度の雇用保険料率について】

雇用保険の保険料は、年度によって上がったり下がったりすることがあります。

失業者が増えたりすれば、失業給付が増えますので、保険料も高くなるわけです。

2019年度(平成31年度)の雇用保険率については、

一般の事業については、1,000分の9(従業員負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。

前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。

新着情報

2019年3月18日 【協会けんぽの保険料率について】

協会けんぽの健康保険料が3月分(4月末納付分)より変更されます。

新潟県では、健康保険料は据え置きで、40歳以上の方が対象の介護保険料が変更になります。

毎年、この時期に見直しが行われます。

3月分の給与計算の際には、保険料控除のミスに注意したいものです。

事務所紹介

住所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F

営業時間

9:00~17:00

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土曜・日曜・祝日