新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!

【初回相談無料】

営業時間 | 9:00~17:00 |

|---|

定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

|---|

育児・介護休業法(2025年改正・2022年改正)

育児・介護休業法改正について

(2025年改正・2022年改正)

育児・介護休業法では、男女ともに、働く権利と育児・介護の両立を掲げ、以下の制度や義務を定めています。

・育児休業

・介護休業

・子の看護等休暇

・介護休暇

・育児・介護の両立支援のための所定労働時間等の事業主の措置

・育児・介護を行う労働者に支援措置を講じること・・など

2022年の改正に続いて、2025年にも4月と10月にも改正が行われます。

厚生労働省のリーフレット

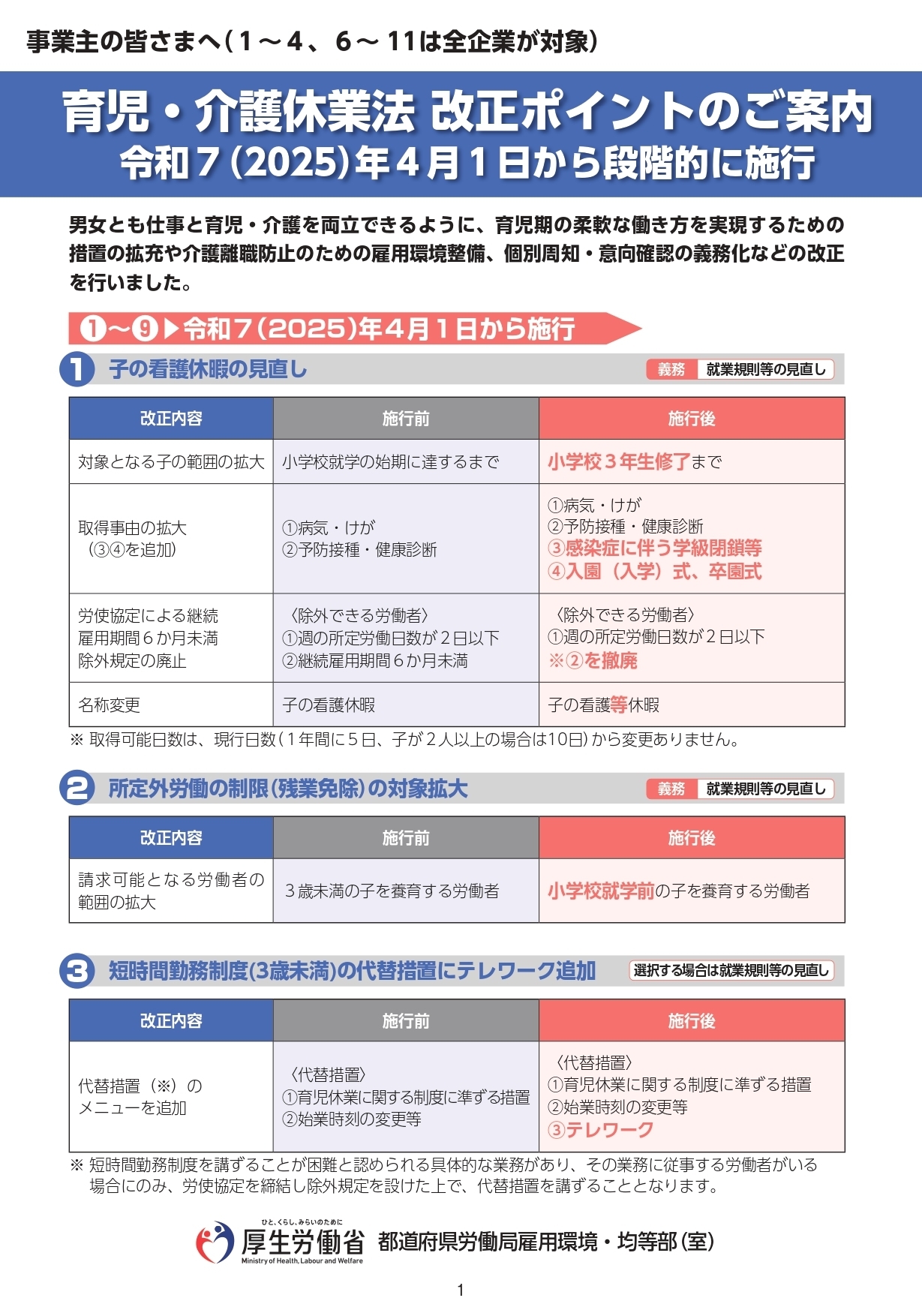

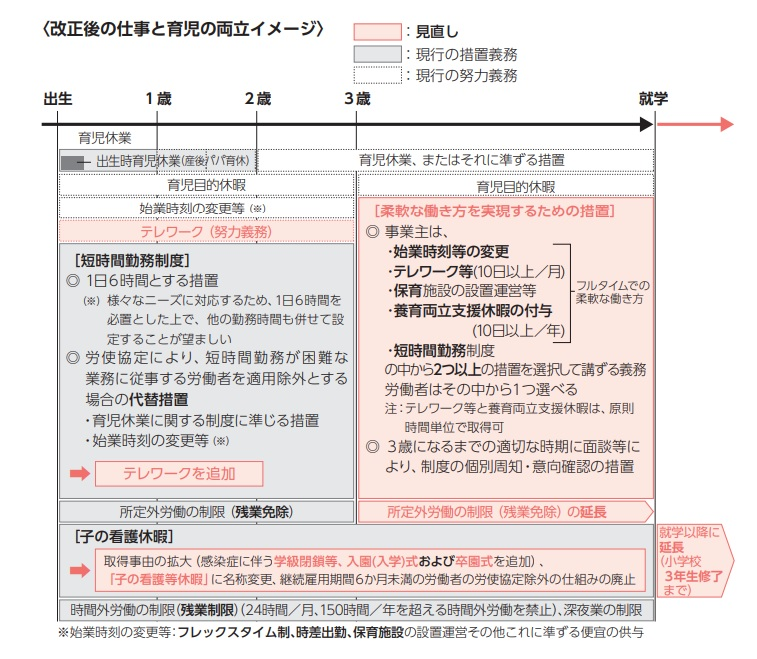

<2025年4月以降の育児・介護休業法改正の概要>

【育児・介護休業法の改正が適用されるタイミング】

2025年4月1日~

1.「子の看護休暇」の取得事由や対象者の拡大

2.残業免除の対象者拡大

・小学校就学前の子どもを養育する従業員まで対象(改正前:3歳未満)

3.育児のためのテレワーク環境整備

・育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化

・短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

4.育休取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大

5.介護と仕事の両立支援の強化

・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

・雇用環境整備等の措置

・介護離職防止のための個別の周知・意向確認

・介護のためのテレワーク導入有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

6.育休取得などの状況把握・数値目標設定の義務化(※次世代育成支援対策推進法)

2025年10月1日~

1.柔軟な働き方を実現するための措置等の2つ以上の実施

2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

1.「子の看護休暇」が行事参加でも取得可能へ

(2025年4月改正)

既存の「子の看護休暇(子どもを養育する従業員が、有給休暇とは別途取得できる休暇制度。子ども1人につき年間5日取得可)の対象範囲を小学校3年生修了までに拡大し、行事参加の場合も含めて休暇を取れるように改正されます。

また、現状は雇用期間が6か月未満の従業員や、1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の従業員は、労使協定の締結により対象外にできますが、その「勤続6か月未満を対象外」とできる制度が撤廃されます。

また、感染症による学級閉鎖時や入園(入学)式や卒園式参加にも取得が可能になります。

2.残業免除の対象を、小学校就学前の子の養育者に拡大

(2025年4月改正)

所定外労働の制限 (残業免除)の対象は、2025年4月改正により、現行の子どもが「3歳になるまで」から「小学校就学前」の子どもをもつ従業員へと拡大されます。

3.育児用テレワーク導入が努力義務化・短時間勤務の代替措置にテレワーク追加(2025年4月改正)

育児と仕事の両立を実現するために、以下のテレワーク導入に関する内容が改正により追加されます。

■育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化

「3歳まで」の子がいる従業員を対象にテレワークを導入することが、事業主の努力義務になります。実施できなかった場合に処罰はありませんが、テレワーク可能となるように社内整備を進めていく必要があります。

■短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置として、既存の①「育児休業に関する制度に準ずる措置」、②「始業時刻の変更等」に加え、③「テレワーク」が追加されます。

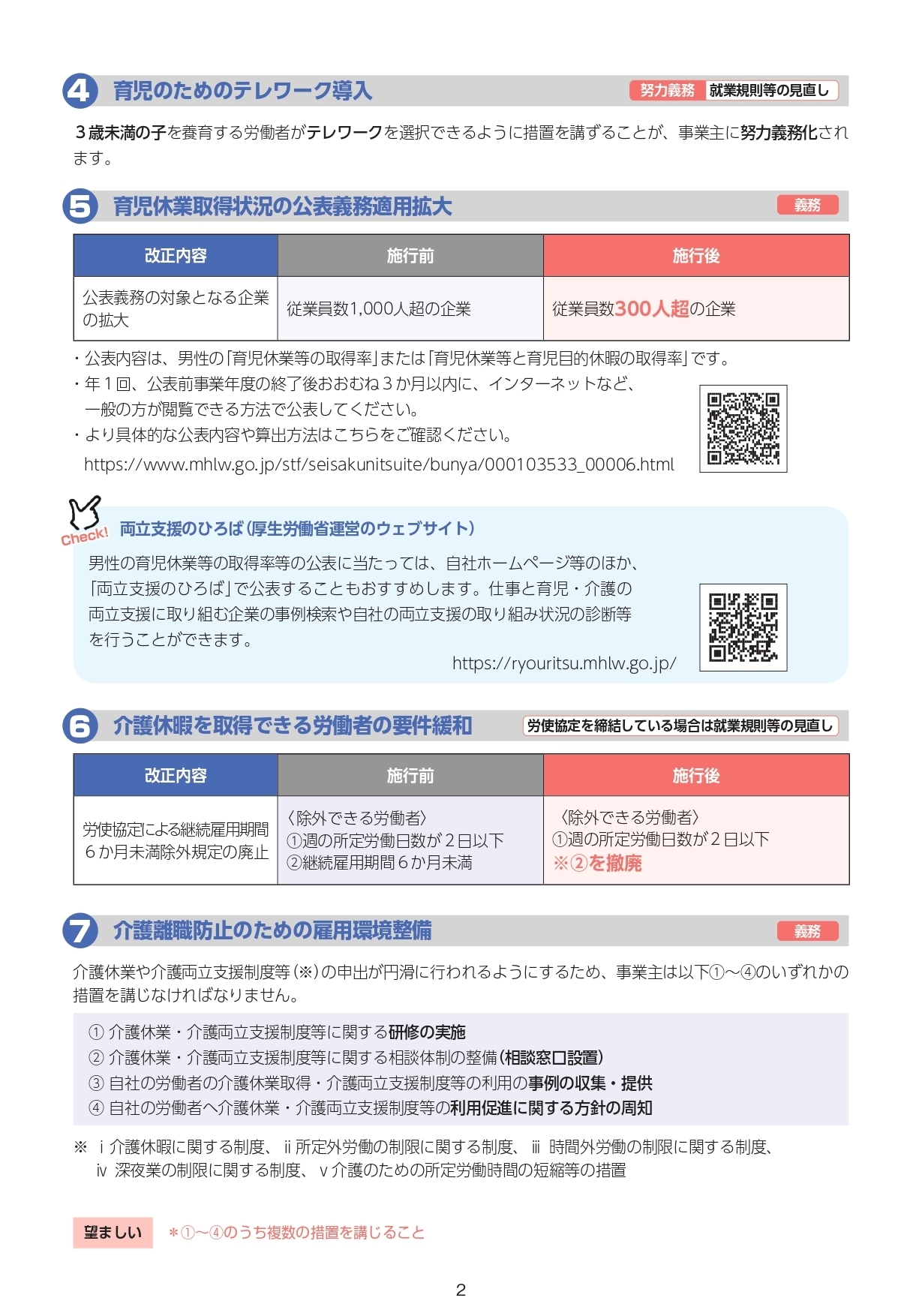

4.育休取得状況等の公表義務を、300人超企業へ拡大

(2025年4月改正)

2023年4月の育児・介護休業法改正で、常時雇用従業員1,000人超の企業で男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されました。この義務が、2025年4月の施行で常時雇用従業員300人超の企業へと対象が拡大されます。

現在→常時雇用従業員1,000人超の企業

改正後→常時雇用従業員300人超の企業

5.仕事と介護の両立支援制度の強化(2025年4月改正)

介護離職防止のため、2025年4月施行で事業主に複数の対応が義務付けられます。

① 勤続6か月未満の廃止

現状、「勤続6か月未満」「週の所定労働時間が2日以下」「半日単位で休暇取得が困難と認められる業務に従事する」などの従業員については、労使協定の締結により「介護休暇」の対象外化が可能です。これが、2025年4月施行で、「勤続6か月未満」を介護休暇の対象外にできる制度が撤廃されます。

② 雇用環境整備等の措置

介護と仕事の両立支援制度の利用を従業員が申し出やすいよう、以下のいずれかの措置の実施を事業主に義務化。また、複数の措置を実施するのが望ましいとされます。

・研修の実施

・相談体制の整備(相談窓口設置)

・休業や制度の利用について、事例の収集・提供

・休業や制度の利用促進に関する自社方針の周知

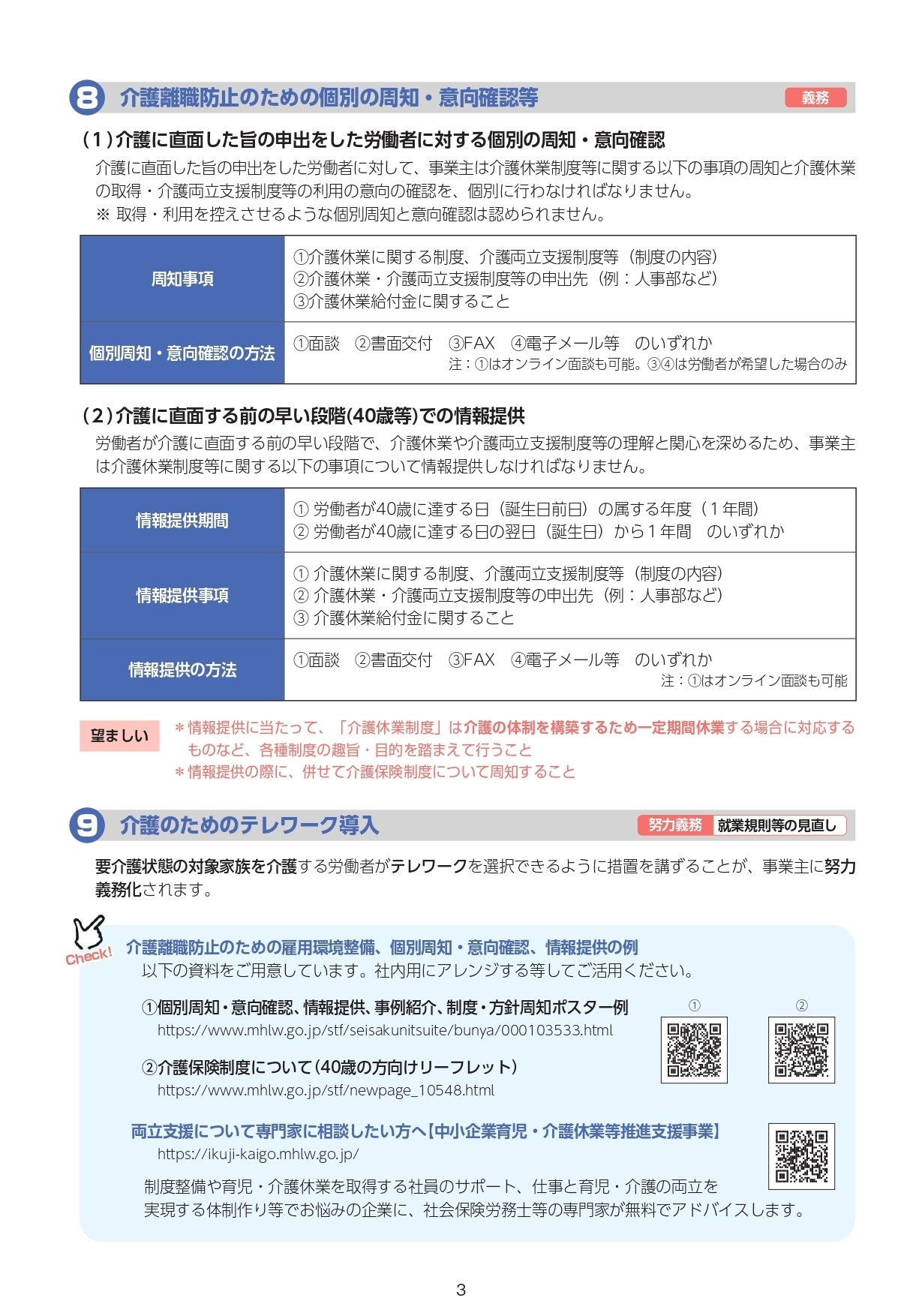

③介護直面時に制度の個別周知・意向確認、早期に情報提供を義務化

事業主は「介護に直面した従業員への両立支援制度等の個別周知・意向確認」および「両立支援制度に関する従業員への早期の情報提供」が義務付けられます。

④介護のためのテレワーク導入が努力義務化

家族の介護を行う従業員に対し、事業主はテレワークを可能とすることが努力義務となります。実施できなかった場合に罰則はありませんが、テレワーク可能となるように社内整備を進めていく必要があります。

6.育休取得などの状況把握・数値目標設定の義務化

(2025年4月改正)

現在、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し届け出ることが義務や努力義務となっています。

その具体的内容や目標数値項目は企業に一任されていますが、2025年4月改正では、以下の一部数値目標の設定が義務化されます。(対象企業は現状と変わらず、常時雇用従業員人数101人以上の企業で義務、それ未満は努力義務です。)

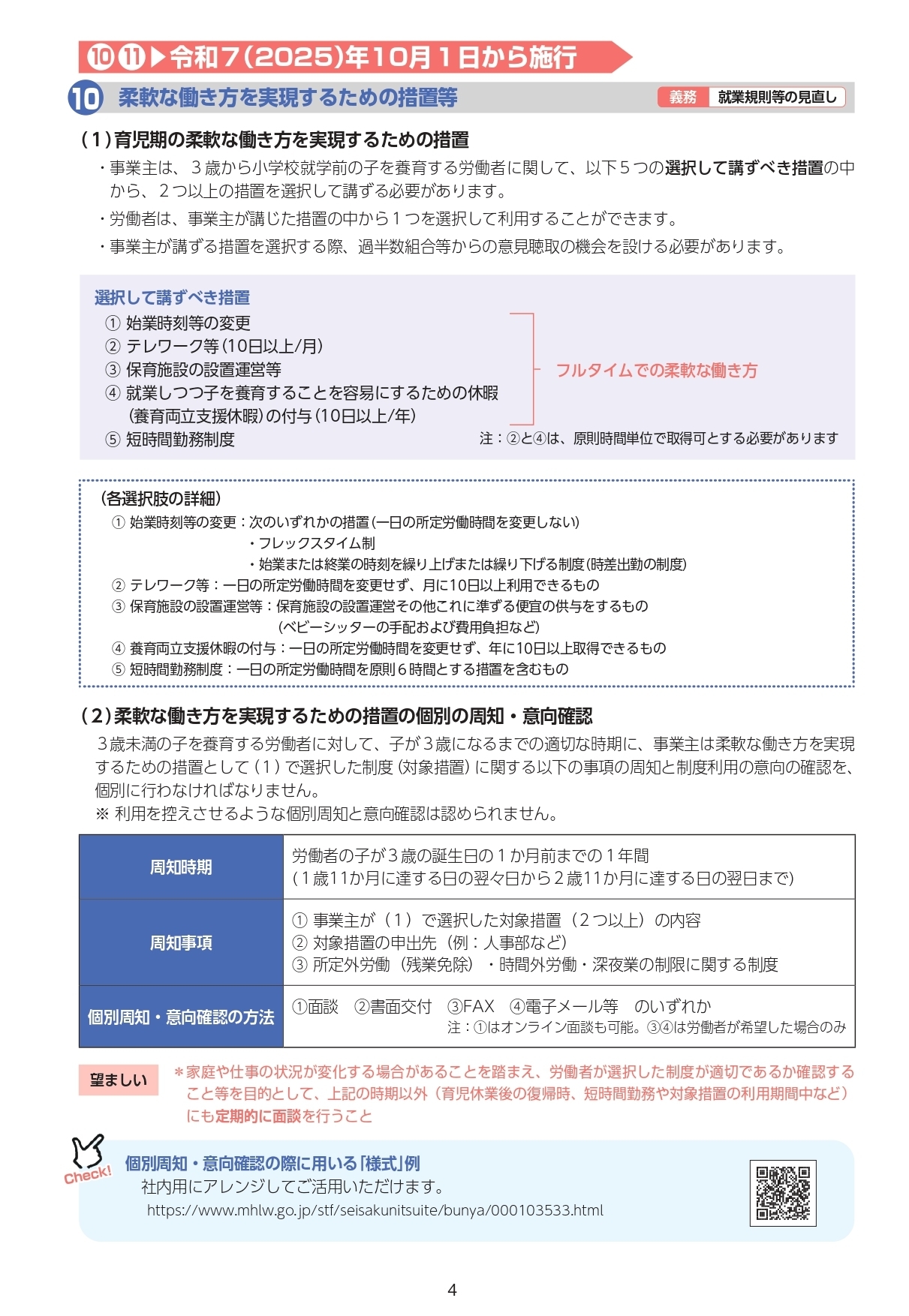

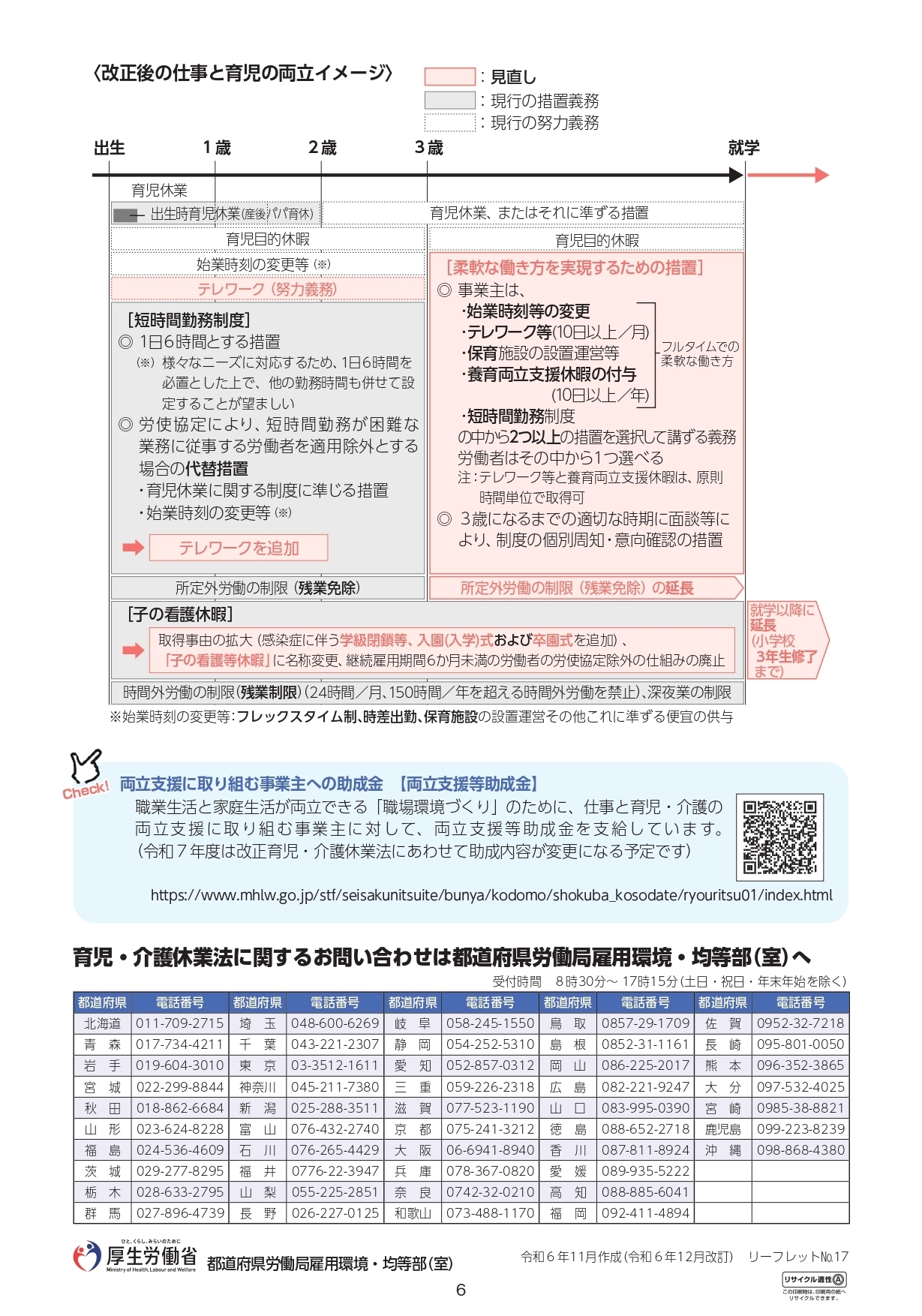

7. 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の2つ以上の

実施を義務化(2025年10月改正)

3歳〜小学校就学前の子を養育する従業員を対象に、柔軟な働き方を実現するため、事業主に以下より2つ選択し実施することが義務化されます。従業員は、事業主が講じた措置を1つ選択して利用可能です。

①始業時刻等の変更→フレックスタイム制、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

②テレワーク等

③保育施設の設置運営等

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与

⑤短時間勤務制度

また、対象従業員への個別周知と意向確認も義務化されます。

・周知時期→3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日〜2歳11か月に達する日の翌日まで)

・周知事項→① 事業主が選択した措置の内容、② 対象措置の申出先(例:人事部など)、③ 所定外労働(残業免除)、時間外労働・深夜業の制限に関する制度

・個別周知・意向確認の方法→①面談(オンライン可)、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれか(③④は従業員が希望した場合のみ)

さらに、家庭や仕事の状況変化も踏まえ本人にとって適切な制度選択か確認するため、最初の面談以降も(3歳以降の制度利用中も)、適宜面談実施が推奨されます。

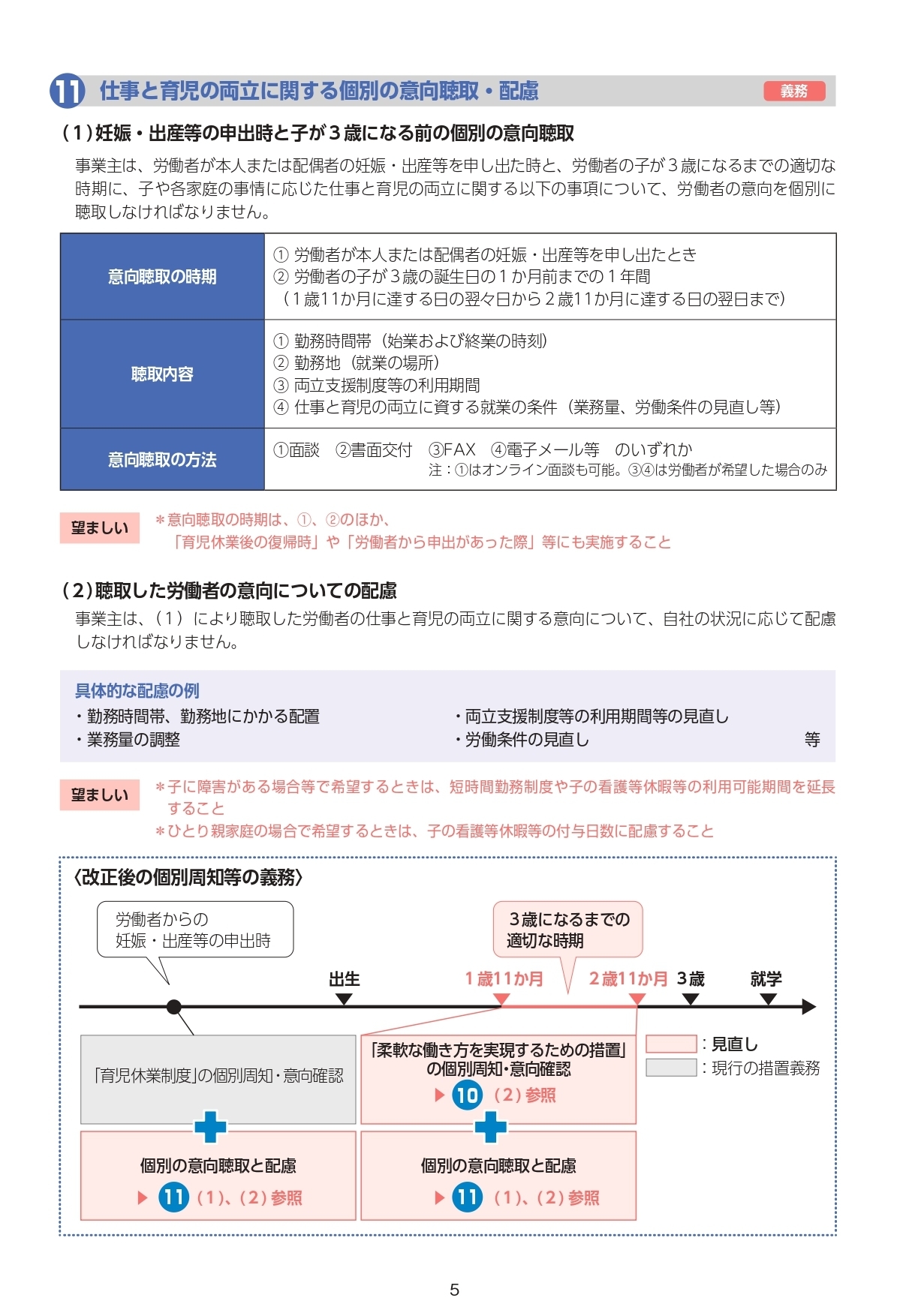

8.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化

(2025年10月改正)

育児予定・育児中の従業員の子育てとキャリアの両立について、事業主は「個別に」意向を聞き取り、配慮を行うことが義務となります。詳細は以下の通りです。

■聴取の実施時期

・従業員が妊娠、出産等を申し出たタイミング

・3歳の誕生日の1か月前までの1年間

(その他、休業復帰時や従業員から申出があった際などにも実施)

■聴取内容

① 勤務時間帯(始業・終業時刻)

② 勤務地

③ 両立支援制度等の利用期間

④ 仕事と育児の両立のための就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

■聴取方法

①面談(オンライン可)

②書面交付

③FAX

④電子メール等のいずれか

(③④は従業員が希望した場合のみ)

■配慮の例

・始業/終業時刻の調整

・就業場所の調整

・業務量の調整

・両立支援制度等の利用期間等の見直し

・その他労働条件の見直し など

※さらに望ましい内容として以下の内容が想定されます。

・子どもに障害がある場合:短時間勤務制度や子の看護休暇等の利用期間延長

・ひとり親家庭の場合:従業員が希望するときは、子の看護休暇等の付与日数に配慮

厚生労働省 資料引用

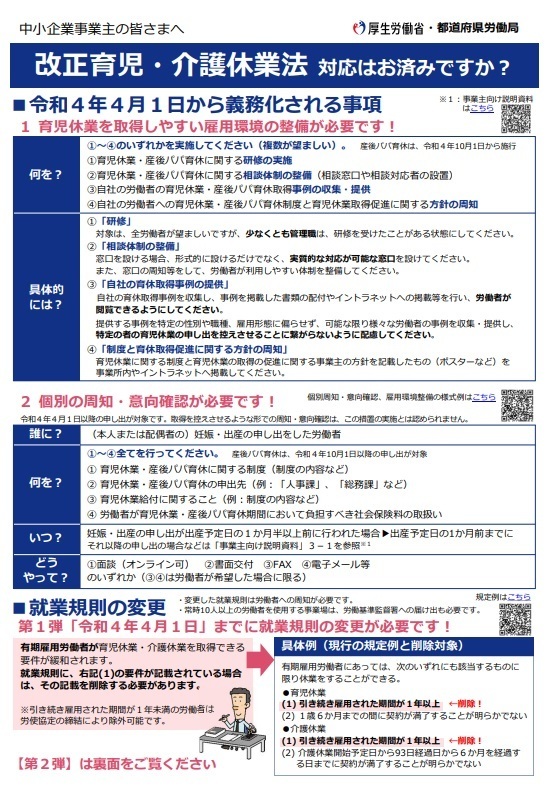

<参考>2022年4月以降の育児・介護休業法改正の概要

【育児・介護休業法の改正が適用されるタイミング】

2022年4月1日~

雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置の義務化

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2022年10月1日~

「産後パパ育休」制度の開始

育児休業の分割取得

育児休業給付に関する規定整備

2023年4月1日~

育児休業の取得状況を公表するよう企業に義務付け

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

(2022年4月改正)

新たに雇用主に「雇用環境整備」の義務が課せられました。育児休業を取得しやすい雇用環境づくりに向けて、会社は研修の実施や相談窓口の設置などの措置を講じなければいけないとされます。

【雇用環境整備で講じるべき措置】

・育児休業、産後パパ育休に関する研修の実施(管理職は必須、理想は全労働者を対象)

・育児休業、産後パパ育休に関する相談体制の整備(例:相談窓口の設置)

・自社で育児休業・産後パパ育休を取得した労働者の事例の収集と提供

・自社の労働者に対して、育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

これらの措置は、可能な限り複数実施することが望ましいとされ、相談窓口は実質的に従業員からの相談に対応可能な体制が求められます。

「個別の周知・意向確認措置の義務化」では、原稿の個別周知の努力義務から一歩進んで企業の責任が強化されています。会社は、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する情報を伝えるとともに、取得するかどうかの意向の確認を個別に行うことが求められます。

【個別に周知するべき事柄】

育児休業・産後パパ育休に関する制度

育児休業・産後パパ育休の申し出先

育児休業給付について

育児休業・産後パパ育休の取得期間での社会保険料の取り扱い

【個別周知と意向確認の方法】

面談(直接またはオンライン)

書面

FAX(労働者が希望した場合のみ可)

電子メール(労働者が希望した場合のみ可)

これまでは努力義務でしたが、今回の法改正により義務化されます。周知事項や周知・意向確認の方法をルール化、育児・介護休業規程などの見直しが必要です。

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

(2022年4月改正)

現行は、育児・介護休業を有期雇用労働者が取得する際、「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件が定められています。2022年4月1日からは、育児休業・介護休業ともにこの条件が撤廃されます。

【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和後】

育児休業の場合:子が1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない

介護休業の場合:介護休業開始予定から93日が経過した時点で、以降6ヵ月の間に契約が満了することがあきらかでない

今後は、入社したばかりの有期雇用労働者であっても、上記要件で定められた期間に退職することや契約更新をしないことが明らかでない限り、育児休業や介護休業を取得できるようになります。

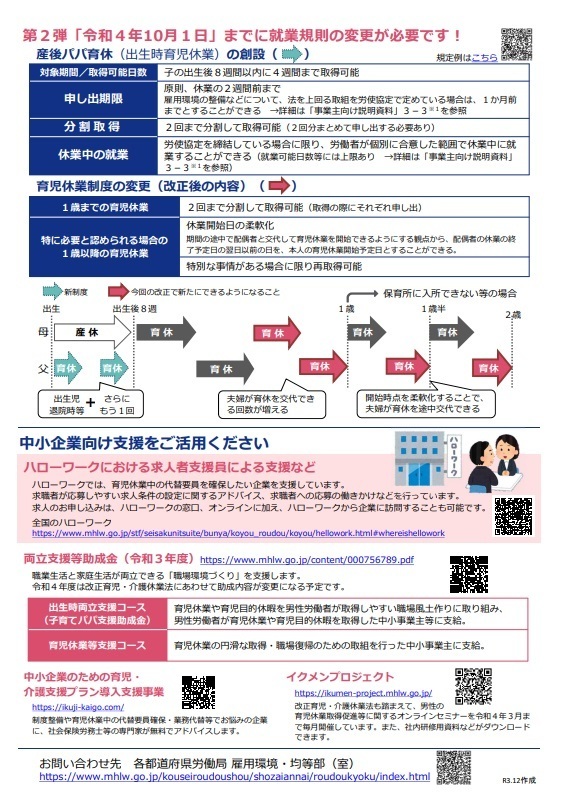

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(2022年10月改正)

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設】

現行、子の生後8週間以内に父親が育休を取得すると、子が1歳までの間に2度目の取得が可能となる「パパ休暇」があります。2022年10月より創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、さらに男性の育児休業取得の推進を図る目的で創設された制度になります。現行の育休制度とは別物です。

産後パパ育休のポイント①「休業2週間前までの申請で可能」

育児休業の場合、休業開始の1ヵ月前までに労働者が申出を行わなければなりませんが、産後パパ育休は2週間前までの申請が認められます。このため、出産予定日が遅れた際、育休のスタート日をより柔軟に設定することができます。

産後パパ育休のポイント②「2回の分割取得が可能(初回の申請が必要)」

子が生後8週間までの間、最大4週間取得できる産後パパ育休は、2回まで分割して取得できます。分割を希望する際は、初回の申請時に、まとめていつといつを休業とするかを申請する必要があります。子が生まれたタイミングで2週間、母子が里帰りから戻ってくるタイミングで再度2週間といったように、家庭の状況に合わせた柔軟な対応が可能になります。

産後パパ育休のポイント③「有期雇用労働者も対象」

有期雇用労働者が産後パパ育休を希望する場合は、子の出生後8週間の時点から起算して6ヵ月の間に契約が満了することが明らかでない場合に限り、対象となります。

産後パパ育休のポイント④「育休中の就業が可能に」

育児休業取得中は、育児休業給付金により給与が補填されますが、全額ではありません。そのため「収入減」を理由に、両親のどちらかのみ育休を取得するというように、育児休業取得を躊躇する要因となっていました。また、「長い間、会社を離れられない」といった業務上の都合もあり、育児休業の妨げとなります。

産後パパ育休の創設に伴い雇用保険の改正も行われ、出生時育児休業給付金が創設されます。産後パパ育休の期間中は、一定の条件を満たせば、社会保険料の免除と出生時育児休業給付金の支給を受けることが可能となります。

さらに、産後パパ育休では、労使協定の締結により、一定の範囲内での就業も可能です。

【産後パパ育休中の就業可能時間】

休業期間中は、所定労働日・所定労働時間の半分

休業開始日・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間数未満

ただし、育休中の就業は労働者が希望する場合のみに限ります。育児休業中に労働義務から免除されることは労働者の権利です。会社側が、育休中にも働くことを迫ったり、育休中に働かないことを理由として不利益な取り扱いをしたりすることは認められません。また、育休中の就業により、育児休業給付金や社会保険料の負担がどのように変わるのか、きちんとした説明が会社に求められます。

4.育児休業の分割取得(2022年10月改正)

現行の制度では、パパ休暇を利用した場合のみ、2回目の取得が認められており、それ以外は分割して育休を取得することはできません。2022年10月からは、分割取得が認められ、夫婦で育休を交代できる回数が増え、より柔軟な対応が可能になります。

特に男性は、産後パパ育休と育児休業を組み合わせれば最大4回の分割取得が可能です。さらに、1歳以降の延長でも育休開始時点が柔軟化され、途中交代が可能となりました。

今回の改正では、夫婦で協力のもと子育てを行い、仕事と家庭の両立が可能な制度となっており、家庭の事情に合わせた運用が期待できます。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

あおぞら社労士事務所は、新潟で一番相談しやすい社労士を目指しております。

分からない点や疑問な点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

- 急に労働基準監督署の調査が入ることになり、どうしていいかわからない

- 今の社労士さんはレスポンスが悪く、業務が滞っている

- 労使トラブルを防ぐためには何を気をつけたらいいの?

営業時間:9:00〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

担当:社労士 内田 真之

事務所紹介

住所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F

営業時間

9:00~17:00

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土曜・日曜・祝日